「粉石鹸での洗濯はコストパフォーマンスが良いと聞くけれど、実際どうなんだろう?」と感じていませんか。

粉石鹸と粉末洗剤の違いや、粉石鹸の洗濯 やり方、洗濯機での使い方について詳しく知りたい方もいらっしゃるでしょう。

また、液体洗剤とのデメリット比較や、粉石鹸が安い理由、おすすめの製品やランキング情報も気になるところです。

しかし、一方で洗濯槽のカビの問題や、石鹸洗濯をやめたという話も耳にするかもしれません。コスパ最強の粉洗剤は一体どれなのか、総合的に判断したいですよね。

この記事では、そのような疑問や不安を解消し、粉石鹸を用いた洗濯のコストパフォーマンスについて、多角的な情報をお届けします。

この記事を読むことで、あなたは以下の点について理解を深めることができます。

- 粉石鹸と他の洗剤との具体的な違いや特徴

- 粉石鹸を使用する上でのメリットと注意すべきデメリット

- 粉石鹸を洗濯で効果的に使うための正しい方法とコツ

- 粉石鹸のコストパフォーマンスを総合的に判断するための視点

粉石鹸の洗濯のコスパは?基本と特徴

- 粉石鹸と粉末洗剤の違い

- 粉石鹸のデメリットとは

- 液体の洗濯石鹸のデメリット

- 粉石鹸が安いと言われる理由と選び方

- おすすめの粉石鹸ランキング

粉石鹸と粉末洗剤の違い

粉石鹸と一般的に市販されている粉末洗剤(粉末合成洗剤)は、その原料や製法、そして性質において大きな違いがあります。これらの違いを理解することは、ご自身の洗濯スタイルやこだわりに合った洗剤を選ぶ上で非常に役立ちます。

まず、原料と製法に目を向けてみましょう。粉石鹸は、天然の油脂(動物性または植物性)もしくは脂肪酸を主な原料としています。

これらを苛性ソーダや苛性カリといったアルカリと反応させる、比較的シンプルな製法で作られます。この結果、純粋な石鹸成分(脂肪酸ナトリウムや脂肪酸カリウム)が主体となります。

苛性ソーダって?

苛性ソーダは化学名を水酸化ナトリウムといい、非常に強いアルカリ性を持つ物質です。一般的に白い固体の粒状や薄片状で販売されており、水に溶けやすい性質を持っています。

https://www.jpinstructor.org/shikaku/sekken/sekken-column06/

工業的には様々な製品の製造に使用されていますが、私たちの生活に最も身近な用途が石鹸作りです。苛性ソーダは水に溶けると強いアルカリ性を示し、油脂と化学反応を起こすことで石鹸を作り出す重要な役割を果たします。

この物質は空気中の水分を吸収しやすく、また金属を腐食させる性質も持っているため、取り扱いには十分な注意が必要です。

一方、粉末合成洗剤は、主に石油由来の成分や天然油脂を原料としながらも、複雑な化学合成のプロセスを経て製造されます。これにより、自然界には存在しない合成界面活性剤が主成分として作り出されるのです。

次に、パッケージ表示や成分表示からも違いを見分けることができます。

粉石鹸の場合、品名欄には「洗濯用石鹸」と明記されています。成分表示も「純せっけん分(脂肪酸ナトリウムなど)」といったシンプルなものが多く見られます。

対して、粉末合成洗剤の品名欄には「洗濯用合成洗剤」や「複合石鹸」(石鹸と合成界面活性剤の両方を含むもの)などと記載されており、成分表には複数の化学物質名が列挙されているのが一般的です。

洗浄力の特性にも違いがあります。粉石鹸はアルカリ性であるため、皮脂汚れや油汚れといった酸性の汚れに対して高い洗浄力を発揮する傾向にあります。

しかし、水質(特に硬水)の影響を受けやすく、石鹸カスが発生しやすいという側面も持ち合わせています。

粉末合成洗剤は、様々な水質や洗濯条件でも安定した洗浄力を発揮するように調整されている製品が多く、蛍光増白剤や酵素などが配合されていることもあります。

環境への配慮という点では、粉石鹸は生分解性が高いとされ、環境負荷が比較的少ないと考えられています。合成洗剤も近年は環境に配慮した製品が増えていますが、成分によっては分解に時間がかかるものも存在します。

これらの基本的な違いを把握することで、それぞれのメリット・デメリットをより深く理解し、賢い洗剤選びができるようになるはずです。

粉石鹸と粉末合成洗剤の主な違い一覧

| 特徴 | 粉石鹸 | 粉末合成洗剤 |

| 主な原料 | 天然油脂、脂肪酸 | 石油、天然油脂(化学合成) |

| 主な界面活性剤 | 石鹸(脂肪酸ナトリウム、脂肪酸カリウム) | 合成界面活性剤 |

| 製法 | 比較的シンプル(鹸化) | 複雑な化学合成 |

| 表示(品名) | 洗濯用石鹸 | 洗濯用合成洗剤、複合石鹸など |

| 成分表示 | 純せっけん分などシンプル | 複数の化学成分名 |

| 液性 | 弱アルカリ性 | 製品により異なる(弱アルカリ性、中性など) |

| 得意な汚れ | 皮脂汚れ、油汚れなどの酸性の汚れ | 製品により多様(酵素配合でタンパク質汚れ対応など) |

| 環境負荷 | 比較的低い(生分解性が高い) | 製品により異なる(近年は環境配慮型も増加) |

| 石鹸カス | 発生しやすい(特に硬水や低温時) | 比較的発生しにくい(石鹸カス分散剤配合製品もあり) |

このように、粉石鹸と粉末合成洗剤は根本的に異なる特性を持っています。

どちらが良い悪いというわけではなく、それぞれの特性を理解した上で、何を重視するかによって選択が変わってくると言えるでしょう。

粉石鹸のデメリットとは

粉石鹸は肌や環境への優しさ、高い洗浄力といったメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。これらを理解しておくことは、粉石鹸を上手に活用するために欠かせません。

水に溶けにくい点と石鹸カスの問題

粉石鹸の代表的なデメリットとして挙げられるのが、水に溶けにくいという性質です。

粉石鹸が十分に溶けないと、本来の洗浄力を発揮できないばかりか、衣類に白い石鹸カスとして付着してしまうことがあります。

この石鹸カスが衣類に残ったままだと、臭いや黄ばみ、黒ずみの原因となる可能性があるため注意が必要です。

石鹸カスには、主に「金属石鹸」と「酸性石鹸」の2種類があります。

金属石鹸は、石鹸成分と水道水中のミネラル分(カルシウムやマグネシウム)が反応してできるもので、白っぽいカスとなります。

一方、酸性石鹸は、石鹸成分と皮脂などの酸性の汚れが反応してできるもので、黒ずんだベタベタした汚れとして現れることがあります。これらの石鹸カスは、衣類だけでなく洗濯槽にも付着しやすく、洗濯槽の汚れやカビの原因にもなり得ます。

価格が比較的高めであること

一般的に、粉石鹸は合成洗剤と比較して価格がやや高めに設定されている傾向があります。これは、原料である天然油脂の価格変動の影響を受けやすいことや、製造工程の違いなどが理由として考えられます。

日常的に多くの洗濯物が出るご家庭にとっては、この価格差がコスト面での負担と感じられるかもしれません。

手間がかかる場合があること

粉石鹸を効果的に使うためには、事前にぬるま湯で溶かしたり、洗濯中も泡立ちを気にかけたりと、合成洗剤に比べて一手間かかることがあります。

例えば、溶け残りを防ぐためには、洗濯機に直接投入するのではなく、バケツなどでお湯を使ってあらかじめ溶かしてから使用することが推奨される場合もあります。

また、すすぎも十分に行う必要があり、すすぎ1回で済む合成洗剤に慣れている方にとっては、時間や手間が増えると感じるかもしれません。

洗濯槽が汚れやすい可能性

前述の通り、石鹸カスは洗濯槽にも付着しやすいため、粉石鹸を使用していると合成洗剤に比べて洗濯槽が汚れやすくなる傾向があります。

石鹸カスはカビや雑菌の栄養源となり得るため、定期的な洗濯槽のクリーニングがより一層大切になります。これを怠ると、洗濯物に黒いカスが付着したり、不快な臭いの原因になったりすることがあります。

これらのデメリットを理解した上で、適切な対策(お湯で溶かす、すすぎをしっかり行う、定期的に洗濯槽を掃除するなど)を講じることで、粉石鹸のメリットを最大限に活かすことができるでしょう。

液体の洗濯石鹸のデメリット

洗濯石鹸には粉末タイプだけでなく液体タイプも存在します。液体石鹸は粉末タイプに比べて水に溶けやすいというメリットがありますが、一方でいくつかのデメリットも考慮に入れる必要があります。

一般的に、粉末の石鹸はアルカリ助剤(炭酸塩など)が配合されていることが多く、これが洗浄力を高める役割を果たしています。液体石鹸にはこのアルカリ助剤が配合しにくいため、同量の使用であれば粉末タイプほどの強い洗浄力は期待しにくいことがあります。

特に頑固な汚れや泥汚れなどに対しては、物足りなさを感じるかもしれません。

次に、価格の面です。液体石鹸は粉末石鹸よりも価格が割高になる傾向が見られます。製造コストや輸送コストの違いなどが影響していると考えられますが、日常的に使用する洗剤としては、この価格差が気になる方もいるでしょう。

また、液体であるがゆえの取り扱いの不便さも指摘されることがあります。例えば、詰め替え時にこぼしやすい、計量時に液だれしやすいといった点です。

容器の形状や使用者の慣れにもよりますが、粉末タイプの方が扱いやすいと感じる人もいます。

保存性に関しても、液体石鹸は粉末石鹸に比べて品質が変化しやすいと言われることがあります。水分を含んでいるため、開封後は早めに使い切ることが推奨される場合が多いです。

長期間保存しておくと、変質したり分離したりする可能性も否定できません。

さらに、液体石鹸も石鹸である以上、水道水のミネラル分と反応して石鹸カスを生成する可能性はゼロではありません。粉末タイプほどではないものの、洗濯環境によっては衣類への石鹸カスの付着や洗濯槽の汚れに繋がることがあります。

これらの点を踏まえると、液体石鹸は手軽さという面では優れていますが、洗浄力やコスト、保存性などの観点からは粉末石鹸に軍配が上がる場面もあると言えます。

ご自身の洗濯の頻度や汚れの種類、何を重視するかによって、粉末タイプと液体タイプのどちらが適しているか検討することが大切です。

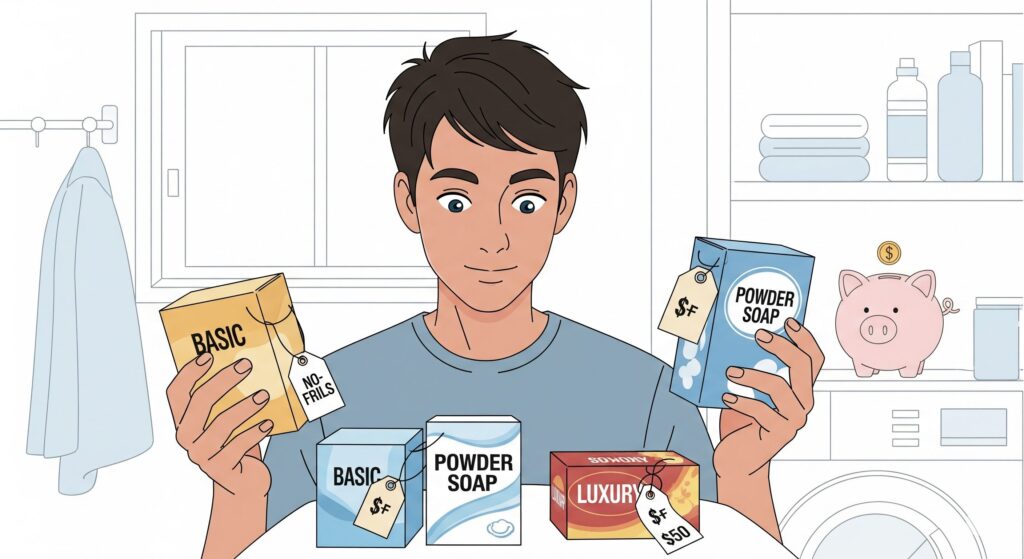

粉石鹸が安いと言われる理由と選び方

粉石鹸が一部の合成洗剤と比較して安価に入手できる場合があるのは、いくつかの理由が考えられます。

しかし、一概に全ての粉石鹸が安いわけではなく、製品によって価格帯は異なります。ここでは、比較的安価な粉石鹸が存在する背景と、粉石鹸を選ぶ際のポイントについて解説します。

粉石鹸が比較的安価な場合がある理由

粉石鹸の価格は、主に原料油脂の種類や品質、製造方法、添加物の有無、そして流通コストなどによって左右されます。

比較的安価な粉石鹸が見られる理由としては、以下のような点が挙げられます。

- シンプルな成分構成: 純粋な石鹸分と少量のアルカリ助剤(炭酸塩など)のみで構成されている製品は、多種多様な化学成分を配合した高機能な合成洗剤と比較して、原料コストや製造コストを抑えられる場合があります。

- 包装の簡素化: 大容量の紙箱入りなど、包装を簡素にすることでコストを削減している製品もあります。液体洗剤のようなプラスチックボトルや詰め替えパウチに比べ、包装費用を抑えることが可能です。

- 広告宣伝費の抑制: 大々的な広告宣伝を行わず、口コミや長年の愛用者によって支持されている製品は、広告費が製品価格に上乗せされにくいため、比較的安価に提供されることがあります。

- 業務用や大容量製品の存在: 一部の粉石鹸は、クリーニング店などの業務用として、あるいは一般消費者向けにも大容量で販売されていることがあります。これらの製品は、単位重量あたりの価格が割安になる傾向があります。

ただし、前述の通り、粉石鹸の中には高品質な天然油脂を使用したり、特殊な製法で作られたりしている付加価値の高い製品もあり、これらは必ずしも安価ではありません。

粉石鹸の選び方のポイント

粉石鹸を選ぶ際には、価格だけでなく以下のようないくつかのポイントを考慮すると良いでしょう。

- 成分: まず確認したいのが成分です。「純石鹸分」の割合が高いほど、石鹸本来の性質が強いと言えます。また、洗浄力を高めるために炭酸塩(炭酸ナトリウム)などのアルカリ助剤が配合されているか、香料や蛍光増白剤などが無添加であるかなども、ご自身のこだわりに応じてチェックしましょう。肌への優しさを重視するなら、無添加で純石鹸分が高いものが適しています。

- 原料油脂: 石鹸の性質は原料となる油脂の種類によっても変わります。牛脂やパーム油が主原料のものは比較的溶けにくく、冷水での洗浄には工夫が必要な場合がありますが、洗浄力は高い傾向にあります。一方、大豆油や菜種油、米ぬか油などが主原料のものは比較的低温でも溶けやすく、泡立ちも良いとされます。

- 溶けやすさと泡立ち: 特に低温の水道水で洗濯することが多い場合は、溶けやすさが重要になります。口コミや製品情報を参考に、ご自身の洗濯環境に合ったものを選びましょう。泡立ちの良さも洗浄効果に影響します。

- 容量と価格: 毎日洗濯する場合、使用量も多くなるため、1回の洗濯あたりのコストも考慮に入れると良いでしょう。大容量の製品は単価が安くなることが多いですが、使い切れるかどうかも考えて選びましょう。

- 入手しやすさ: 継続して使用することを考えると、近所の店舗やオンラインストアで手軽に購入できるかもポイントになります。

これらの点を総合的に比較検討し、ご自身のライフスタイルや洗濯のニーズに最も合った粉石鹸を見つけることが大切です。

価格の安さだけに注目するのではなく、洗浄力や使い勝手、環境への配慮など、多角的な視点から選ぶことをお勧めします。

おすすめの粉石鹸ランキング

粉石鹸は種類が限られているように思えるかもしれませんが、実は様々なメーカーから特徴のある製品が販売されています。

それぞれ成分や使い心地、得意な汚れなどが異なりますので、ご自身の目的や好みに合わせて選ぶことが大切です。

ここでは具体的な製品のランキングを掲載する代わりに、どのような視点で製品を選べば良いか、そして人気のある製品にはどのような特徴があるのかをご紹介します。

詳細な製品比較や最新のランキング情報については、「粉石鹸洗濯ランキング|人気のおすすめ品と使い方を徹底解説」で紹介をしていますのでぜひご覧ください。ぴったりの粉石鹸を見つける手助けとなると幸いです。

粉石鹸選びで注目したいポイントは、主に以下の通りです。

- 純石鹸分の割合: 純粋な石鹸成分の割合が高いほど、石鹸本来の洗浄力や特性が期待できます。肌への刺激を抑えたい場合にも、この数値は参考になります。

- アルカリ助剤の有無と種類: 炭酸塩などのアルカリ助剤は、洗浄力を高める効果があります。一方で、配合されていないものはよりマイルドな洗い上がりになる傾向があります。

- 原料油脂の種類: 牛脂やパーム油ベースのものは洗浄力が高いですが、低温で溶けにくいことがあります。植物性油脂ベースのものは比較的低温でも溶けやすい特徴があります。

- 香料や添加物の有無: 香りが苦手な方や、よりシンプルな成分を求める方は、無香料・無添加の製品を選ぶと良いでしょう。

- 溶けやすさと泡立ち: 使用感に直結するポイントです。特に冬場の洗濯では溶けやすさが重要になります。

- 価格と入手しやすさ: 継続して使うためには、コストパフォーマンスや購入のしやすさも考慮に入れる必要があります。

人気のある粉石鹸には、例えば以下のような特徴を持つ製品が見られます。

- 肌への優しさを追求した無添加タイプ: 敏感肌の方や赤ちゃんの衣類洗いにも安心して使えるよう、香料、蛍光増白剤、着色料などを一切使用していない製品。

- 高い洗浄力と仕上がりを両立したタイプ: 純石鹸分が高く、しっかりと汚れを落としながらも、ふんわりとした仕上がりになる製品。

- 石鹸カスの問題を軽減する工夫がされたタイプ: 金属イオン封鎖剤などを配合することで、石鹸カスが発生しにくいように工夫されている製品。油汚れに強く、使いやすさを向上させています。

これらの情報を参考に、ぜひ様々な製品情報を比較検討してみてください。

ご自身の洗濯スタイルや重視するポイント(洗浄力、肌への優しさ、使いやすさ、環境への配慮など)を明確にすることで、最適な粉石鹸が見つかるはずです。

粉石鹸の洗濯でコスパを上げる方法

- 粉石鹸での洗濯のやり方

- 粉石鹸の洗濯機での使い方

- 洗濯槽のカビを防ぐには

- 石鹸洗濯をやめた理由とは

- コスパ最強の粉洗剤?粉石鹸 洗濯 コスパ結論

粉石鹸での洗濯のやり方

粉石鹸を使って洗濯を成功させるには、いくつかの基本的な手順とコツがあります。

合成洗剤とは少し異なる点に注意を払うことで、粉石鹸の洗浄力を最大限に引き出し、石鹸カスなどのトラブルを防ぐことができます。

1. 洗濯物の量に適した粉石鹸を用意する

まず、洗濯物の量に応じた適切な量の粉石鹸を準備します。

粉石鹸は、泡が十分に立っている状態で最も洗浄効果を発揮すると言われています。そのため、少なすぎると洗浄力が低下し、汚れが十分に落ちない可能性があります。

逆に多すぎても溶け残りや石鹸カスの原因になるため、製品に記載されている使用量の目安を守りつつ、洗濯物の量や汚れ具合によって微調整するのが良いでしょう。

迷った場合は、やや多めに入れる方が失敗しにくいと言われています。

2. 粉石鹸をしっかり溶かす

これが粉石鹸洗濯の最も重要なポイントの一つです。

粉石鹸は水に溶けにくい性質があるため、特に水温が低い場合は、事前にしっかりと溶かす作業が不可欠です。

理想的なのは、洗濯槽に水を溜める前に、バケツや洗面器などに粉石鹸を入れ、40℃程度のぬるま湯を少量加えて泡だて器や手でよくかき混ぜ、完全に溶かしてから洗濯槽に入れる方法です。こうすることで、溶け残りを大幅に減らすことができます。

洗濯機で直接溶かす場合は、まず最低水位まで水を溜め(できればぬるま湯)、そこに粉石鹸を振り入れ、洗濯物を入れる前に「洗い」コースで5分~10分程度撹拌し、よく泡立てます。

きめ細かいクリーミーな泡が洗濯槽全体に広がるのを確認してから洗濯物を投入しましょう。

3. 洗濯物を入れ、通常通り洗濯する

粉石鹸が十分に泡立ったら、洗濯物を洗濯槽に入れます。

詰め込みすぎると洗濯物がうまく撹拌されず、洗浄力が低下したり、すすぎが不十分になったりする原因になるため、洗濯物の量は洗濯槽の7~8分目程度に抑えるのが目安です。

その後は、通常の洗濯コースで洗濯を行います。

洗濯中に泡が消えてしまうようであれば、石鹸の量が足りていないか、汚れが非常に多いサインです。その場合は、液体石鹸を少量追加するか、次回から粉石鹸の量を少し増やしてみましょう。

4. すすぎは念入りに(2回以上推奨)

粉石鹸で洗濯した場合、すすぎは非常に大切です。

石鹸分や汚れが衣類や洗濯槽に残らないように、最低でも2回はすすぎを行うことをお勧めします。

すすぎ1回コースでは、石鹸カスが十分に洗い流されず、衣類の黄ばみや臭い、洗濯槽の汚れの原因となることがあります。

最後のすすぎの際に、クエン酸を少量(小さじ1~2杯程度)加えると、石鹸のアルカリ性が中和され、衣類がより柔らかく仕上がる効果が期待できます。

また、石鹸カスの付着を抑える助けにもなります。クエン酸は柔軟剤投入口に入れるか、最後のすすぎ水に直接溶かしてください。

5. 脱水後、干し方にも一工夫

脱水が終わった洗濯物は、すぐに取り出して干しましょう。

干す際には、衣類を数回パンパンと振ってシワを伸ばし、繊維をほぐしてから干すと、乾いたときのゴワつきを防ぎ、柔らかく仕上がります。

これらの手順とコツを実践することで、粉石鹸でもスッキリと気持ちよく洗濯ができるはずです。初めは少し手間を感じるかもしれませんが、慣れてくればスムーズに行えるようになります。

粉石鹸の洗濯機での使い方

粉石鹸を洗濯機で上手に使うためには、いくつかのポイントと注意点があります。お使いの洗濯機の種類(縦型、ドラム式)によっても多少勝手が異なる場合がありますが、基本的な考え方は共通しています。

※ドラム式洗濯機での粉石鹼洗濯は、メーカーによっては推奨していない場合があります。

事前準備:粉石鹸を溶かす

前述の「粉石鹸での洗濯のやり方」でも触れましたが、粉石鹸を洗濯機で使用する最大のコツは、洗濯物を入れる前にしっかりと溶かして泡立てることです。

- 縦型洗濯機の場合:

- 洗濯槽に直接、または洗剤投入ケースがある場合はそこに、規定量の粉石鹸を入れます。

- 最低水位まで給水します。このとき、可能であれば40℃程度のぬるま湯を使うと溶けやすさが格段に向上します。特に冬場は水温が低いため、お湯の使用が推奨されます。

- 洗濯物を入れずに、「洗い」モードで5分から10分程度運転し、粉石鹸を完全に溶かして泡立てます。洗濯槽の蓋を開けて、クリーミーな泡が十分に立っているか確認しましょう。

- 泡立ちを確認後、洗濯物を投入し、適切な水量に設定して洗濯を開始します。

- ドラム式洗濯機の場合:ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、粉石鹸が溶けにくい、泡立ちにくいという課題があります。

- あらかじめ別の容器(バケツなど)に粉石鹸とぬるま湯を入れ、泡だて器などでよくかき混ぜて完全に溶かした「石鹸液」を作ります。

- この石鹸液を、洗濯物を入れたドラム内に直接投入するか、洗剤投入口から流し込みます。粉末のまま投入すると溶け残りの原因になりやすいです。

- 洗濯コースを選んでスタートします。ドラム式の場合、泡立ちすぎるとセンサーが誤作動を起こすことがあるため、石鹸の量は控えめから試すのが良いでしょう。

洗濯中のポイント

- 泡の確認: 洗濯が始まった後も、時々泡の状態を確認しましょう。泡が消えてしまうようなら、石鹸の量が不足しているか、汚れが多すぎる可能性があります。その場合は、少量(液体石鹸が扱いやすいです)を追加します。

- 洗濯物の量: 洗濯物を詰め込みすぎないように注意が必要です。洗濯物が十分に動けるスペースがないと、洗浄力が低下し、すすぎも不十分になります。

- すすぎ: すすぎは2回以上行うのが基本です。1回目のすすぎで大まかな汚れと石鹸分を落とし、2回目のすすぎでしっかりと洗い流します。

洗剤投入口のケア

粉石鹸を使用する場合、特に縦型洗濯機の洗剤投入ケースは、粉末が固まって詰まりやすいことがあります。

定期的にお湯で洗い流したり、ブラシで掃除したりするなど、清潔に保つことが大切です。溶け残った石鹸が固まると、カビの原因にもなります。

お湯取り機能の活用

お風呂の残り湯を活用できる洗濯機であれば、温かいお湯を使うことで粉石鹸が溶けやすくなり、洗浄効果も高まります。

ただし、残り湯には皮脂汚れなどが含まれているため、すすぎは必ずきれいな水道水で行うようにしましょう。「洗い」のみ残り湯を使い、「すすぎ」は水道水に設定できる機種が多いです。

これらの使い方を参考に、お使いの洗濯機と粉石鹸の特性に合わせて、最適な洗濯方法を見つけてみてください。

洗濯槽のカビを防ぐには

粉石鹸で洗濯をする際、特に気をつけたいのが洗濯槽の汚れ、とりわけ黒カビの発生です。石鹸カスはカビの栄養源となりやすく、合成洗剤を使用している場合と比較して、洗濯槽が汚れやすい傾向にあると言われています。

しかし、適切なお手入れをすることで、カビの発生を抑制し、清潔な状態を保つことは十分に可能です。

カビが発生する主な原因

洗濯槽にカビが発生する主な原因は以下の通りです。

- 石鹸カスの蓄積: 前述の通り、粉石鹸の溶け残りや、水道水中のミネラル分と反応してできる金属石鹸、皮脂汚れと反応してできる酸性石鹸などが洗濯槽の内外に付着し、カビの餌となります。

- 湿度: 洗濯後の洗濯槽内は湿度が高く、カビが繁殖しやすい環境です。

- 洗濯物の汚れ: 衣類から出る皮脂、垢、食べこぼしなどもカビの栄養源となります。

洗濯槽のカビを防ぐための日常的な対策

日常的に以下の点に気をつけることで、カビの発生を抑えることができます。

- 洗濯後は洗濯槽を乾燥させる: 洗濯が終わったら、できるだけ早く洗濯物を取り出し、洗濯機の蓋(フタ)は開けたままにして内部を乾燥させましょう。湿気がこもるのを防ぐことが最も効果的なカビ予防策の一つです。

- 洗濯物を洗濯槽に溜め込まない: 脱いだ衣類を洗濯まで洗濯槽の中に入れておくのは避けましょう。通気性の良い洗濯カゴを使用し、洗濯直前に洗濯槽へ移すようにします。

- 粉石鹸をしっかり溶かす: 洗濯の基本ですが、粉石鹸をしっかり溶かして使うことで、石鹸カスの発生を最小限に抑えることができます。ぬるま湯を使用したり、事前によく撹拌したりする工夫が大切です。

- すすぎを十分に行う: 衣類や洗濯槽に石鹸分が残らないよう、すすぎは2回以上行いましょう。

- お湯取り機能を使う場合は注意: お風呂の残り湯は温かくて石鹸が溶けやすい反面、雑菌や皮脂汚れを含んでいる可能性があります。残り湯を使うのは「洗い」だけにし、「すすぎ」は必ず清潔な水道水を使用するようにしましょう。

定期的な洗濯槽のクリーニング

日常的な対策に加えて、定期的な洗濯槽の掃除は欠かせません。

1~2ヶ月に1回程度を目安に、市販の洗濯槽クリーナー(酸素系または塩素系)や、過炭酸ナトリウム(酸素系漂白剤)を使って洗濯槽を洗浄しましょう。

酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を使った掃除方法(縦型洗濯機の場合):

- 洗濯槽に何も入っていない状態で、高水位まで50℃程度のお湯を溜めます。(お湯の温度は洗濯機の取扱説明書で確認してください。高温すぎると故障の原因になることがあります。)

- 過炭酸ナトリウムを500g程度(または製品の指示量)入れ、洗濯機を「洗い」モードで数分間運転し、よく溶かします。

- そのまま1~2時間程度つけ置きします。(長時間放置しすぎると故障の原因になる場合もあるため、洗濯機の取扱説明書を確認してください。)

- つけ置き後、再度「洗い」モードで数分間運転すると、汚れが浮き上がってきます。浮いてきた汚れ(カビや石鹸カスなど)を網などですくい取ります。

- 排水・脱水し、その後、標準コース(洗い・すすぎ・脱水)を1~2回運転して、槽内をきれいに洗い流します。

ドラム式洗濯機の場合は、機種によって使用できるクリーナーや掃除方法が異なるため、必ず取扱説明書を確認してください。メーカーによっては、過炭酸ナトリウムの使用を推奨していない場合もあります。

これらの対策を継続することで、洗濯槽を清潔に保ち、粉石鹸でも気持ちよくお洗濯を続けることができるでしょう。

石鹸洗濯をやめた理由とは

粉石鹸はそのメリットから愛用者も多い一方で、様々な理由から石鹸洗濯をやめてしまう人がいるのも事実です。

ここでは、一般的に石鹸洗濯をやめる理由として挙げられる点を、客観的な情報に基づいて解説します。

これらの理由を理解することは、これから粉石鹸を試そうと考えている方や、現在使用していて何かしっくりこないと感じている方にとって、参考になるかもしれません。

1. 手間と時間がかかること

最も多く聞かれる理由の一つが、手間と時間がかかるという点です。粉石鹸を効果的に使うためには、以下のような手間が必要になることがあります。

- 溶かす手間: 特に水温の低い時期には、粉石鹸が溶け残らないように事前にお湯で溶かしたり、洗濯機で十分に撹拌したりする必要があります。これを怠ると洗浄力が低下し、石鹸カスが付着する原因となります。

- 泡立ちの管理: 洗濯中に泡が消えていないか確認し、必要に応じて石鹸を追加するなどの調整が求められることがあります。

- すすぎの回数: 石鹸分をしっかり洗い流すために、すすぎを2回以上行うことが推奨されます。近年の合成洗剤にはすすぎ1回で済むものも多いため、これと比較すると時間と水道代がかかると感じる場合があります。

これらの手間を毎回の洗濯で続けることが負担になり、より手軽な合成洗剤に戻るというケースは少なくありません。

2. 石鹸カスの問題

石鹸カスは、衣類への付着(黄ばみ、黒ずみ、臭いの原因)だけでなく、洗濯槽の汚れやカビの原因にもなり得ます。

この石鹸カス問題に悩まされ、解決策を見いだせずに石鹸洗濯を断念する人もいます。特に硬度の高い地域では、水道水中のミネラル分と石鹸が反応しやすく、石鹸カスが発生しやすい傾向にあります。

適切な対策(お湯で溶かす、クエン酸を使う、定期的な洗濯槽掃除など)を講じても、完全に防ぐのが難しいと感じる場合もあるようです。

3. 衣類の仕上がりの問題

粉石鹸で洗濯すると、柔軟剤を使わなくてもある程度柔らかく仕上がると言われますが、洗濯物の種類や干し方、水質などによっては、ゴワゴワとした仕上がりになったり、特有の油臭さを感じたりすることがあります。

また、蛍光増白剤が含まれていないため、白い衣類が徐々に黄ばんで見えること(本来の色に戻るという見方もできますが)を不満に感じる人もいます。

これらの仕上がりの変化が好みに合わず、使用をやめる理由となることがあります。

4. 洗濯機のトラブル

石鹸カスの蓄積により、洗濯機の排水ホースやフィルターが詰まりやすくなったり、洗濯槽の汚れがひどくなったりすることがあります。

ひどい場合には、洗濯機の故障に繋がるのではないかと不安を感じる人もいるでしょう。

定期的なメンテナンスが不可欠ですが、それでもトラブルが続くようであれば、石鹸洗濯の継続をためらう要因となり得ます。

5. コストパフォーマンスへの疑問

粉石鹸自体は比較的安価なものもありますが、お湯で溶かすための光熱費や、念入りなすすぎのための水道代、洗濯槽クリーナーの費用などを考慮すると、トータルでのコストパフォーマンスに疑問を感じる人もいます。

手間や時間といった目に見えないコストも含めて考えると、必ずしも「コスパが良い」とは言えないと感じる場合もあるようです。

もちろん、これらの問題点は、使い方を工夫したり、環境に合った製品を選んだりすることで、ある程度は解決できる可能性があります。

しかし、ライフスタイルや価値観によっては、これらのデメリットがメリットを上回ると判断し、石鹸洗濯をやめるという選択をすることも十分に考えられるのです。

まとめ|コスパ最強の粉洗剤?粉石鹸洗濯のコスパ結論

粉石鹸を用いた洗濯のコストパフォーマンスについて考えるとき、単純に洗剤自体の価格だけで判断するのは早計かもしれません。

「コスパ最強」という言葉に惹かれる方も多いと思いますが、その評価は個々の価値観や洗濯環境、何を重視するかによって大きく変わってきます。

ここでは、粉石鹸の洗濯におけるコストパフォーマンスを総合的に判断するためのポイントを、多角的な視点から整理し、記事全体の結論として提示します。

粉石鹸のコストパフォーマンス評価

- 洗剤自体の価格: 粉石鹸は比較的安価な製品から、こだわりの原料を使用した高価なものまで幅広いです。大容量パックなどを選べば、1回あたりの洗剤コストを抑えられる場合があります。

- 使用量: 製品によって標準使用量が異なります。少量でしっかり泡立つものを選べば、結果的に長持ちし、コストを抑えることに繋がります。

- 洗浄力: 高い洗浄力で汚れをしっかり落とせれば、洗い直しの手間や追加の洗剤使用が減り、実質的なコスト削減になります。

- 水道代: 粉石鹸はすすぎを2回以上行うことが推奨されるため、すすぎ1回の合成洗剤と比較すると水道代が多くかかる可能性があります。

- 光熱費: 冷水では溶けにくいため、お湯を使って溶かす場合、ガス代や電気代などの光熱費が別途発生します。

- 柔軟剤の要否: 粉石鹸は柔軟剤なしでも比較的柔らかく仕上がることが多いため、柔軟剤費用を節約できる可能性があります。

- 洗濯槽のメンテナンス費用: 石鹸カスが付着しやすいため、洗濯槽クリーナーの使用頻度が上がり、その分の費用がかかることがあります。

- 手間と時間: 事前に溶かす手間、泡立ちの管理、念入りなすすぎなど、合成洗剤に比べて手間と時間がかかることは、目に見えないコストと言えます。この時間をどう評価するかが重要です。

- 肌への優しさ: 敏感肌の方や赤ちゃんがいる家庭では、肌への刺激が少ないというメリットは、医療費の削減や安心感といったプライスレスな価値に繋がるかもしれません。

- 環境への配慮: 生分解性が高く環境負荷が少ないとされる点は、環境意識の高い方にとっては大きな価値となり得ます。

- 衣類の持ち: 蛍光増白剤を含まないため、色柄物が長持ちしたり、黒い服が白けにくいといったメリットは、衣類の買い替え頻度を減らすことに繋がるかもしれません。

- 石鹸カスのリスク: 衣類や洗濯槽に石鹸カスが付着した場合、その除去にかかる手間やコスト、あるいは衣類の劣化リスクも考慮に入れる必要があります。

- 入手しやすさ: 特定の製品にこだわると、入手が困難で送料がかかるなど、余計なコストが発生することもあります。

- 洗濯頻度と量: 洗濯の頻度や量が多い家庭ほど、水道代や光熱費、洗剤の消費量といった変動費の影響が大きくなります。

- 個人の価値観: 何を「コスト」と捉え、何を「パフォーマンス」と評価するかは人それぞれです。価格の安さだけでなく、安心感、環境への貢献、仕上がりの好みなども含めて総合的に判断することが求められます。

以上の点を踏まえると、粉石鹸の洗濯が「コスパ最強」であるかどうかは、一概には言えません。

洗剤自体の価格が安くても、使い方によっては水道代や光熱費がかさむこと、手間や時間がかかること、洗濯槽のメンテナンスが必要なことなどを考慮に入れると、トータルコストでは必ずしも安上がりとは限らない場合もあります。

しかし、肌や環境への優しさ、特定の汚れに対する高い洗浄力、柔軟剤が不要な点などを高く評価するならば、それは十分にコストパフォーマンスが良いと感じられるでしょう。

最終的には、ご自身のライフスタイル、洗濯環境、何を最も重視するかを明確にし、メリットとデメリット、そして手間や時間を総合的に比較検討した上で、粉石鹸が自分にとって「コスパが良い」選択肢なのかどうかを判断することが肝要です。