「洗濯物1kgはどのくらいか?」と聞かれてすぐに答えられる方は少ないかもしれません。

実は、この「1kg」という量が、日々の洗濯を効率的に行うための重要な鍵を握っています。

洗濯物の量が多すぎたり少なすぎたりすると、汚れが十分に落ちなかったり、逆に電気代や水道代を無駄にしてしまったりと、失敗や後悔につながることがあります。

この記事では、洗濯物1kgの具体的な目安から、3㎏、6㎏、10kgがどのくらいの量になるのか、そして家庭でできる洗濯物の量の測り方や重さの測り方を詳しく解説します。

さらに、濡れた洗濯物の重さの目安や、洗濯機に入れる量の適切な目安、縦型やドラム式でどこまで入れていいのかといった、より実践的な情報もお伝えします。

洗濯機の水量がわからない時の対処法や、4人家族に最適な洗濯機が何キロなのかといった疑問にもお答えし、あなたの洗濯ライフをサポートします。

- 洗濯物1kgがどのくらいの量か具体的な衣類の枚数でわかる

- 家庭でできる正確な洗濯物の重さの測り方が身につく

- 洗濯機の種類や家族構成に合った適切な洗濯量が判断できる

- 洗濯の効率を上げて節水や節電につなげるコツが理解できる

洗濯物1kgはどのくらい?見た目と重さの目安

この章では、洗濯の基本となる「1kg」という重さの具体的な目安や、家庭で簡単にできる重さの測り方、そして様々な量の洗濯物がどのくらいになるのかを詳しく解説します。

- 簡単な洗濯物の重さの測り方とは

- 正確な洗濯物の量の測り方とコツ

- 濡れた洗濯物の重さの目安を知ろう

- 3㎏・6㎏・10kgはどのくらいの量?

簡単な洗濯物の重さの測り方とは

洗濯物の重さを知りたいけれど、専用のスケールがない場合に役立つのが、家庭にある体重計を活用する方法です。この方法は手軽さが最大のメリットと考えられます。

まず、自分自身の「体重+洗濯カゴ」を測定します。

次に、洗濯カゴなどに入れた洗濯物を全て抱えた状態で、再び体重計に乗ります。

後から測定した数値から、最初に測定した自分の体重を差し引くことで、おおよその洗濯物の重さを割り出せます。

例えば、ご自身の体重が60kgで、洗濯物を持って測った際に63.5kgだった場合、洗濯物の重さは約3.5kgであると判断できます。

また、旅行用の手荷物スケール(ラゲッジスケール)をお持ちであれば、それも活用可能です。

洗濯ネットに洗濯物をまとめて入れ、その持ち手部分をスケールに引っ掛けて持ち上げるだけで、簡単に重さを測定できます。

これらの方法は、あくまで簡易的な目安を知るためのものです。より正確な重さを知りたい場合は、次のセクションで紹介する方法が適していますが、日々の洗濯で大まかな量を確認するには十分便利な手段と言えます。

関連記事 ドラム式洗濯機で靴下がなくなる原因と取り出し方の徹底解説

正確な洗濯物の量の測り方とコツ

より正確に洗濯物の量を測るためには、家庭用のデジタルスケール(キッチンスケール)を使用する方法が最も適しています。この方法を用いることで、洗濯機の性能を最大限に引き出し、洗いムラを防ぐことにつながります。

正確に測るための手順とコツ

測定を成功させるための鍵は、いくつかの簡単なコツを押さえることです。

- 乾いた状態で測る: 洗濯物は必ず乾いている状態で測定してください。衣類は水分を含むと重さが大幅に増えるため、濡れた状態で測ると正確な数値を把握できません。

- 洗濯ネットを活用する: 小さな衣類や靴下などが散らばらないよう、洗濯ネットにまとめてからスケールに乗せると、スムーズに測定できます。事前に空の洗濯ネットの重さを測っておき、全体の重さから差し引くと、より正確な値が出ます。

- 平らな場所で測定する: デジタルスケールは、必ず安定した平らな床やテーブルの上で使用してください。傾いた場所では正確な測定ができません。

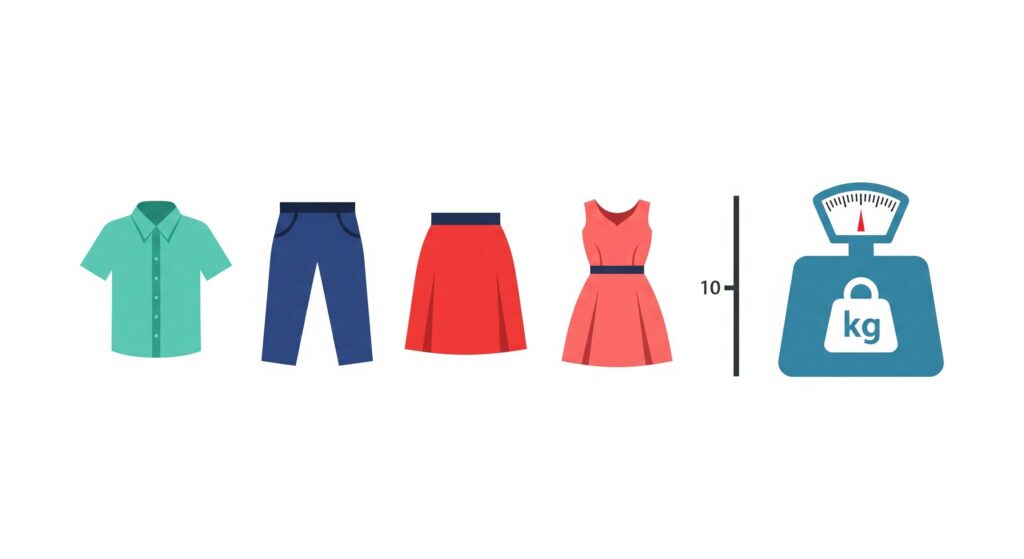

衣類1枚あたりの重さの目安

毎回測るのが難しい場合でも、主要な衣類のおおよその重さを知っておくと、洗濯量を判断する際の大きな助けになります。以下は、一般的な衣類1枚あたりの重さの目安です。

| 衣類の種類 | 重さの目安 |

| Tシャツ(綿) | 約150g |

| ワイシャツ(混紡) | 約200g |

| バスタオル(綿) | 約300g |

| 綿パンツ | 約400g |

| パジャマ上下(綿) | 約500g |

| ジーンズ | 約800g |

| シーツ(綿) | 約500g |

| トレーニングウェア上下 | 約850g |

これらの数値は素材やサイズによって変動しますが、参考値として覚えておくと便利です。

例えば、「今日はTシャツ3枚(約450g)とジーンズ1本(約800g)だから、合計で約1.25kgだな」といった具合に、おおよその洗濯量を把握できます。

以上の点を踏まえると、正確な測定は効率的な洗濯の第一歩と言えます。

濡れた洗濯物の重さの目安を知ろう

洗濯物の重さを考える上で、乾いた状態と濡れた状態では大きく異なる点を理解しておくことが大切です。衣類は水分を吸収すると、その重さが大幅に増加します。

一般的に、綿素材の衣類は、乾いた状態の重さに対して約2.5倍から3倍の水分を吸収すると言われています。

例えば、乾いた状態で1kgだった洗濯物は、水を含むと2.5kgから3kgにもなる計算です。

この重量の変化は、特に洗濯機の動作に影響を与える可能性があります。

多くの全自動洗濯機には、投入された洗濯物の重さを検知して、自動で適切な水量を決定する機能が搭載されています。しかし、このセンサーは基本的に「乾いた衣類」を基準に設計されています。

そのため、脱水だけしたい場合や、手洗いしたびしょ濡れの衣類を洗濯機に入れると、洗濯機が「非常に重い洗濯物が入っている」と誤って判断してしまうことがあります。

したがって、洗濯物の重さを基準に考える際は、必ず「乾いた状態の重さ」を意識することが求められます。

もし濡れた衣類を洗濯機に入れる場合は、自動設定に頼らず、水量やコースを手動で適切に設定することが、洗濯機への負担を減らし、無駄な水道代を防ぐための賢明な判断となります。

関連記事 洗濯すすぎ3回で水道代を節約する家庭で使える工夫とコツ

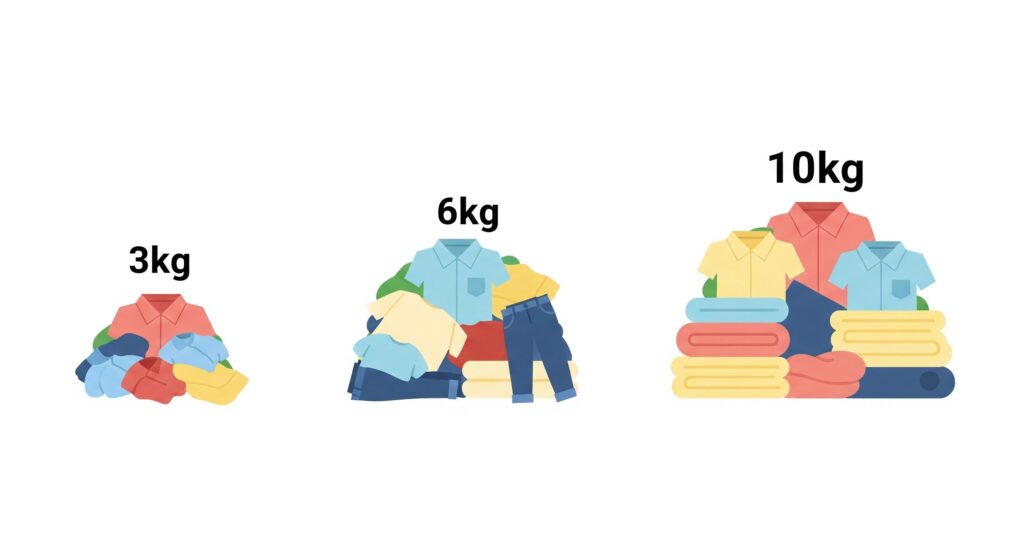

3㎏・6㎏ ・10kgはどのくらいの量?

洗濯物1kgの目安が分かったところで、次に気になるのが、より多くの量、例えば3kg、6kg、10kgがそれぞれどのくらいのボリュームになるかという点です。

これを把握することで、ご自身の家庭の洗濯量に合った洗濯機の容量を選んだり、まとめ洗いをする際の計画を立てやすくなったりします。

以下に、洗濯物の重さごとの具体的な目安をまとめました。

3kgの洗濯量(1~2人暮らしの2~3日分が目安)

- Tシャツ:約20枚

- バスタオル:約10枚

- 組み合わせ例:ワイシャツ5枚、綿パンツ2本、タオル5枚

6kgの洗濯量(3~4人家族の1日分が目安)

- Tシャツ:約40枚

- バスタオル:約20枚

- 組み合わせ例:4人家族の1日分の洗濯物一式

10kgの洗濯量(大家族のまとめ洗いや大物洗いが目安)

- バスタオル:約33枚

- ジーンズ:約12本

- 組み合わせ例:シーツ2枚、掛け布団カバー2枚、タオル類

これらの目安を参考に、ご自身のライフスタイルや家族構成に合った洗濯のペースを見つけることが、効率的な家事の実現につながります。

家族構成に合った洗濯のペースを見つけることが、効率的な家事の実現につながります。

洗濯物1kgがどのくらいか知ると洗濯が変わる

洗濯物の重さを理解することは、単に量を把握するだけに留まりません。

その知識を活かすことで、日々の洗濯の質を向上させ、洗濯機をより長く大切に使うことにも繋がります。

この章では、洗濯物の適切な量や入れ方、そして家族構成に合わせた洗濯機の選び方について掘り下げていきます。

- 洗濯機に入れる量の目安は7割が基本

- 縦型・ドラム式はどこまで入れていい?

- 洗濯機の水量がわからない時の解決策

- 4人家族は何キロの洗濯機を選ぶべき?

- 洗濯物1kgがどのくらいか知り効率UP

洗濯機に入れる量の目安は7割が基本

洗濯機を効果的に使うための最も基本的なルールは、洗濯物を詰め込みすぎないことです。

具体的には、洗濯槽の容量に対して7割程度の量を目安に入れるのが理想的とされています。

なぜ7割が最適なのでしょうか。その理由は、洗濯機が汚れを落とす仕組みにあります。

洗濯機は、洗濯槽の中で衣類を大きく動かし、水流によってもみ洗いをしたり、衣類同士をこすり合わせたり、あるいは上から下に落とす「たたき洗い」をしたりすることで洗浄力を発揮します。

しかし、洗濯物をパンパンに詰め込んでしまうと、洗濯槽の中に衣類が自由に動くためのスペースがなくなり、これらの洗浄メカニズムが十分に機能しなくなります。

視覚的に7割を判断する簡単な方法として、「洗濯槽の底が見える程度」や「洗濯物を入れた後に、上から手で軽く押さえてみて、こぶしが一つ入るくらいの余裕があるか」を確認する方法があります。

逆に、洗濯物の量が少なすぎても問題が生じることがあります。

水や電気を無駄にしてしまうだけでなく、衣類同士の摩擦が少なくなるため、かえって汚れ落ちが悪くなるケースも考えられます。

したがって、洗濯機の性能を最大限に引き出し、衣類をきれいに仕上げるためには、この「7割ルール」を守ることが非常に大切です。

関連記事 ドラム式洗濯機でぎゅうぎゅう詰めは危険!正しい洗濯物の量を解説

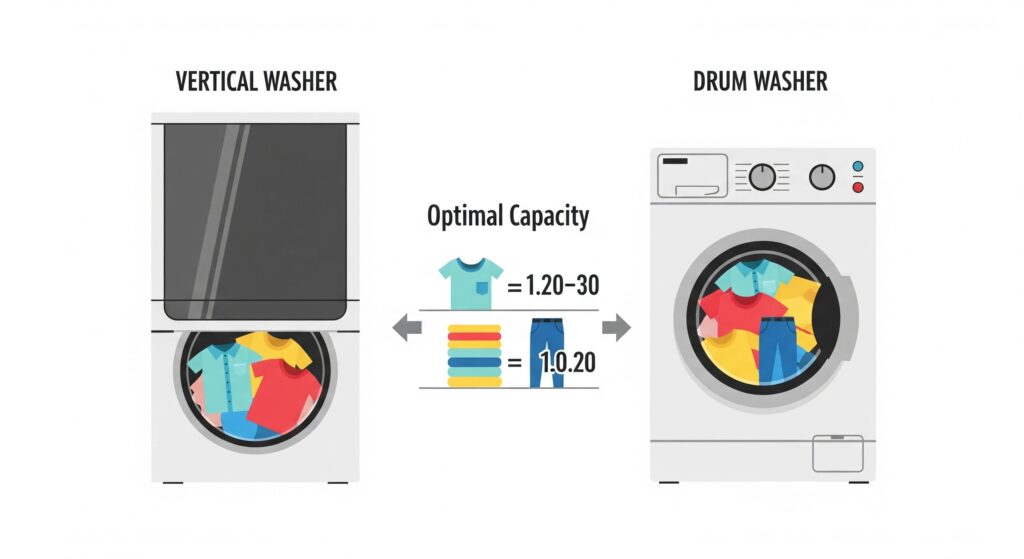

縦型・ドラム式はどこまで入れていい?

洗濯機に入れる量の「7割」という目安は共通ですが、洗濯機のタイプによって、その入れ方や注意点には違いがあります。

ここでは、主流である「縦型洗濯機」と「ドラム式洗濯機」それぞれの適切な入れ方について解説します。

縦型洗濯機の場合

縦型洗濯機は、洗濯槽の底にあるパルセーター(回転羽根)を回して力強い水流を作り出し、衣類をもみ洗いするのが特徴です。

縦型洗濯機で量を確認する際は、乾いた洗濯物を洗濯槽に入れ、上から軽く押さえずに見た状態で判断します。

多くの機種では、洗濯槽の上部にある「バランサー」と呼ばれるリング状の部品より下、具体的には洗濯槽の8分目あたりが上限の目安となります。

これを超えると、衣類の動きが悪くなり、洗浄力が低下する原因となります。

ドラム式洗濯機の場合

ドラム式洗濯機は、ドラム(洗濯槽)を回転させ、衣類を高い位置から下に落とす「たたき洗い」と、ドラムを揺らす「もみ洗い」を組み合わせて洗浄します。

ドラム式洗濯機では、たたき洗いを行うための「落差」が重要になるため、衣類が動くための空間を確保することが不可欠です。

目安としては、洗濯物を入れた状態で、ドラムの半分から、多くても3分の2程度に留めるのが理想的です。

機種によっては、ドアの窓にあるライン(例えば、ドアハンドルの辺り)が上限の目安として示されていることもあります。

これらの点を踏まえると、お使いの洗濯機の種類とその特性を理解し、適切な量の洗濯物を入れることが、洗浄効果を最大限に高めるための鍵となると言えます。

洗濯機の水量がわからない時の解決策

「洗濯物の量に合わせて、適切な水量はどのくらいにすれば良いのだろう」と悩むことは少なくありません。

特に節水を意識するあまり、水量を少なくしすぎると、かえって洗濯の質を下げてしまうことがあります。

水量の基本的な考え方

多くの全自動洗濯機は、洗濯物の重さを検知して自動で水量を設定してくれます。基本的にはこの自動設定に任せておけば大きな問題はありません。

しかし、その仕組みを知っておくと、より柔軟な対応が可能になります。

一般的な目安として、縦型洗濯機では「洗濯物1kgあたり約10リットル」の水が必要とされています。

一方、ドラム式洗濯機はたたき洗いが基本であるため、より少ない水量(1kgあたり7~8リットル程度)で洗浄できるよう設計されています。

手動で設定する場合のポイント

もし手動で水量を設定する場合は、やみくもに少なくするのは避けるべきです。水量が不足すると、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。

- 洗浄力の低下: 洗剤が十分に溶けず、衣類全体に行き渡らないため、汚れが落ちにくくなります。

- 汚れの再付着: 一度落ちた汚れが、すすぎきれずに再び衣類に付着してしまうことがあります。

- 衣類の傷み: 水が少ない状態で衣類同士が強くこすれ合い、生地を傷める原因になります。

節水をしたい場合でも、洗濯物が水の中でしっかりと動けるだけの水量を確保することが大切です。

洗濯槽の中で衣類が泳ぐように動いている状態が理想です。

もし自動設定で「水が少ないな」と感じた場合は、手動で一段階だけ水量を増やしてみるのも一つの有効な方法です。

関連記事 柔軟剤やめてみた結果は?メリット・デメリットを理解し上手な洗濯術

4人家族は何キロの洗濯機を選ぶべき?

洗濯機を新しく購入したり買い替えたりする際、最も悩むのが「どの容量を選べば良いか」という点です。

特に家族の人数が多い場合、容量選びは日々の家事の効率を大きく左右します。

容量計算の基本

洗濯機の必要容量を考える基本は、「1人1日あたりの洗濯物の量 × 家族の人数」です。

一般的に、1人が1日に出す洗濯物の量は約1.5kgとされています。

この基準を当てはめると、4人家族の場合の計算は以下のようになります。

1.5kg × 4人 = 6kg

つまり、4人家族であれば、最低でも6kgの洗濯物を毎日洗う必要があるということです。しかし、これはあくまで最低ラインの計算です。

余裕を持った容量選びのすすめ

実際には、毎日こまめに洗濯する家庭ばかりではありません。

また、汗をかきやすい夏場や、子どもの着替えが多くなる日、さらには雨が続いて洗濯物が溜まってしまった場合や、週末にシーツやタオルケットなどの大物をまとめて洗いたい場合も考慮に入れる必要があります。

したがって、4人家族の場合は、日々の洗濯物に加えてプラスαの余裕を持たせ、8kgから10kg程度の容量を持つ洗濯機を選ぶのが一般的におすすめされます。

10kg以上の大容量モデルを選んでおけば、週末のまとめ洗いや寝具の洗濯も一度で済ませることができ、時間や水道代、電気代の節約にも繋がります。

ご家庭の洗濯頻度やライフスタイルを考慮し、少し大きめの容量を選ぶことが、快適な洗濯ライフを送るための賢い選択と言えるでしょう。

関連記事 洗濯機8キロ後悔しないために知るべき選び方と注意点

洗濯物1kgがどのくらいか知り効率UP

この記事を通じて解説してきたポイントを、以下にまとめます。

- 洗濯物1kgの目安は大人1人が1日に出す洗濯物の量に相当する

- 具体的な衣類ではTシャツなら約7枚、フェイスタオルなら約5枚が1kgの目安

- 家庭にある体重計を使えば簡易的に洗濯物の重さを測れる

- より正確に測るなら家庭用のデジタルスケールが最適である

- 洗濯物は必ず乾いた状態で重さを測ることが基本

- 衣類は水分を含むと重さが2.5倍以上になることもある

- 洗濯機は乾いた衣類の重さを基準に水量を自動で決める

- 3kgの洗濯物は1~2人暮らしの2~3日分の洗濯量に相当

- 6kgは4人家族の1日分の洗濯量にあたる

- 10kgの量は大家族のまとめ洗いや大物洗いに必要な量

- 洗濯機に入れる衣類の量は洗濯槽の7割程度が理想

- 衣類を詰め込みすぎると洗浄力が著しく低下する

- 縦型洗濯機は洗濯槽の8分目までが上限の目安

- ドラム式洗濯機は槽の半分から3分の2程度に留めるのが鍵

- 4人家族なら最低6kg、余裕を見て8kg~10kgの洗濯機がおすすめ