「洗濯物は脱水してから干すのが当たり前」と思っていませんか。

実は、洗濯で脱水しないで干す「ぬれ干し」という方法があり、衣類の風合いを保ちながらシワを防ぐ効果が期待できます。

しかし、ぬれ干しにはメリットとデメリットがあり、脱水してない洗濯物が乾く時間や正しいぬれつり干しのやり方を知らないと、生乾きの臭いに悩まされるなど、失敗や後悔につながる可能性もあります。

また、洗濯機でこの方法を試したい場合、洗濯機の脱水なし設定や排水だけを行う具体的な手順が分からず困ることもあるでしょう。

さらに、脱水せずに乾燥機を使用してはいけない理由や、そもそも洗濯機で脱水できない状況での代用テクニック、そして実践する上での細かな注意点など、知っておくべきことは多岐にわたります。

この記事では、そんな「ぬれ干し」に関するあらゆる疑問を解消し、誰でも上手に実践できるよう、網羅的に解説していきます。

- ぬれ干しのメリットとデメリットがわかる

- 衣類の素材や状況に応じた正しい干し方が理解できる

- 洗濯機の設定やトラブル時の代替方法が身につく

- 生乾きなどの失敗を防ぐための具体的な注意点が学べる

洗濯で脱水しないで干す「ぬれ干し」の基本知識

- ぬれ干しのメリットとデメリットとは

- 脱水してない洗濯物が乾く時間は?

- 基本的な「ぬれつり干し」のやり方について

- 洗濯機で脱水なし!排水だけする方法

- 洗濯機の脱水なし設定はどうやるの?

ぬれ干しのメリットとデメリットとは

ぬれ干しを試す前に、まずはその利点と欠点を正確に理解しておくことが大切です。

これを把握することで、どのような衣類に適しているか、またどのような状況で実践すべきかを判断できます。

メリット:シワ防止とアイロンの手間削減

ぬれ干しの最大のメリットは、衣類にシワがつきにくい点にあります。

洗濯の過程でシワができる主な原因は、高速で回転する脱水工程です。ぬれ干しではこの脱水を行わないため、余分なシワの発生を根本から防ぐことができます。

さらに、衣類が多くの水分を含んだまま干されることで、水の重みが自然な重しとなり、生地のシワを伸ばしながら乾かす効果が期待できます。

洗いざらしの自然な風合いを楽しみたい衣類であれば、アイロンをかける手間が省けるか、あるいはアイロンがけが非常に楽になります。

デメリット:乾燥時間と注意すべき点

一方で、ぬれ干しにはいくつかのデメリットも存在します。

最も顕著なのは、乾くまでに時間がかかることです。脱水された衣類に比べて多量の水分を含んでいるため、完全に乾くまでには通常よりも長い時間を要します。

乾燥に時間がかかると、生乾きの原因となる「モラクセラ菌」が繁殖しやすくなり、不快な臭いが発生するリスクが高まります。

また、干している間、衣類から水が滴り落ちるため、室内で干す場合は床が濡れないように対策が必要です。

水分の重みでデリケートな素材が伸びてしまったり、型崩れを起こしたりする可能性もあるため、衣類の素材や干し方には十分な配慮が求められます。

これらのメリットとデメリットを天秤にかけ、衣類の種類やその日の天候、干す場所の環境などを考慮して、ぬれ干しを実践するかどうかを決めると良いでしょう。

| 項目 | 詳細 |

| メリット | ・脱水によるシワの発生を根本から防ぐ ・水分の重みで自然にシワが伸びる ・アイロンがけの手間を大幅に削減できる ・麻や綿などの自然な風合いを活かせる |

| デメリット | ・通常より乾燥に時間がかかる ・生乾き臭が発生するリスクがある ・干している間に水が滴り落ちる ・水分の重みで型崩れや生地が伸びる可能性がある |

関連記事 洗濯物を一晩干し忘れるとどうなる?カビの原因と予防策を紹介

脱水してない洗濯物が乾く時間は?

脱水していない洗濯物が乾く時間は、季節、気温、湿度、風通しの良さ、そして衣類の素材によって大きく変動します。

一概に「何時間で乾く」と断定することは難しいですが、おおよその目安を知っておくことは計画的に洗濯を進める上で役立ちます。

季節と気温による乾燥時間の目安

一般的に、気温が高く湿度が低いほど洗濯物は早く乾きます。

- 夏(最高気温28℃以上): 日差しと風があれば、2~3時間程度で乾くこともあります。ただし、梅雨時期のように湿度が高い日は、気温が高くても乾燥に時間がかかる場合があります。

- 春・秋(最高気温20℃前後): 天気の良い日であれば、おおよそ5時間前後が目安となります。朝に干せば、午後の早い時間に取り込めることが多いです。

- 冬(最高気温15℃以下): 気温が低く、日照時間も短いため、6時間以上かかるか、一日干しても完全に乾かないこともあります。特に厚手の衣類は注意が必要です。

| 最高気温 | 乾く時間の目安 | 補足事項 |

| 28℃以上 | 2~3時間前後 | 湿度が高い日はもう少し時間がかかる可能性があります。 |

| 25℃前後 | 3~4時間前後 | 晴れていれば昼過ぎには取り込めることが多いです。 |

| 20℃前後 | 約5時間 | 日差しと風があれば5時間を切ることもあります。 |

| 15℃以下 | 6時間以上 | 薄手の衣類でも乾きにくく、厚手は終日かかる場合があります。 |

素材による乾きやすさの違い

衣類の素材も乾燥時間に大きく影響します。

例えば、麻(リネン)は比較的乾きやすい素材ですが、綿(コットン)は水分を多く含むため乾きにくい傾向にあります。

このように、脱水しない洗濯物の乾燥時間は多くの要因に左右されます。

そのため、ぬれ干しを試す際は、その日の天気予報をよく確認し、乾きやすい素材の衣類から試してみるのが良いでしょう。

関連記事 洗濯物の脇が乾かない原因は?干し方のコツで生乾き臭を防ぐ

基本的な「ぬれつり干し」のやり方について

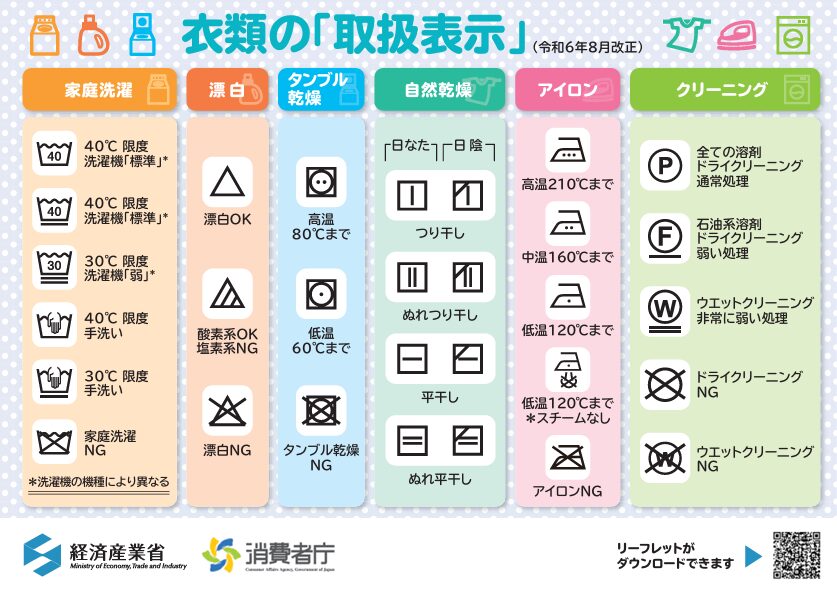

「ぬれつり干し」は、2016年12月から新しくなった洗濯表示で導入された干し方です。記号の意味を知り、正しい手順で行うことで、衣類の風合いを最大限に活かすことができます。

洗濯表示の確認

まず、衣類のタグについている洗濯表示を確認します。四角い枠の中に縦線が2本(||)あるものが「ぬれつり干し」の記号です。

もし、左上に斜線が入っていれば、それは「日陰でのぬれつり干し」を意味し、直射日光を避けて干す必要があります。この表示がある衣類は、ぬれ干しが推奨されていると考えて良いでしょう。

ぬれつり干しの手順

手順は非常にシンプルです。

- 通常通りに洗濯する: 洗濯機のコースや使用する洗剤は、普段通りで問題ありません。特にぬれ干しのために何かを準備する必要はないです。

- 脱水せずに取り出す: すすぎが終わったら、脱水工程に進む前に洗濯機から衣類を取り出します。このとき、手で強く絞るのも避けてください。あくまで、水が滴る状態のままにします。

- 形を整えて干す: ハンガーにかける前に、衣類を軽く振ったり、手でパンパンと叩いたりして大きなシワを伸ばします。襟や袖口、前立てなどの形をきれいに整えることが、仕上がりを良くするポイントです。

- 風通しの良い場所で干す: 洗濯表示に従い、日向または日陰で干します。他の洗濯物と十分な間隔をあけ、風が通り抜けるように干すのが早く乾かすコツです。

- 完全に乾いたら完了: 完全に乾いたことを確認してから取り込みます。

この手順を守ることで、水の重みでシワが伸び、アイロンがけが不要なほどきれいに仕上がることがあります。

関連記事 『初心者必見』洗濯のやり方を徹底解説!基本から干し方まで

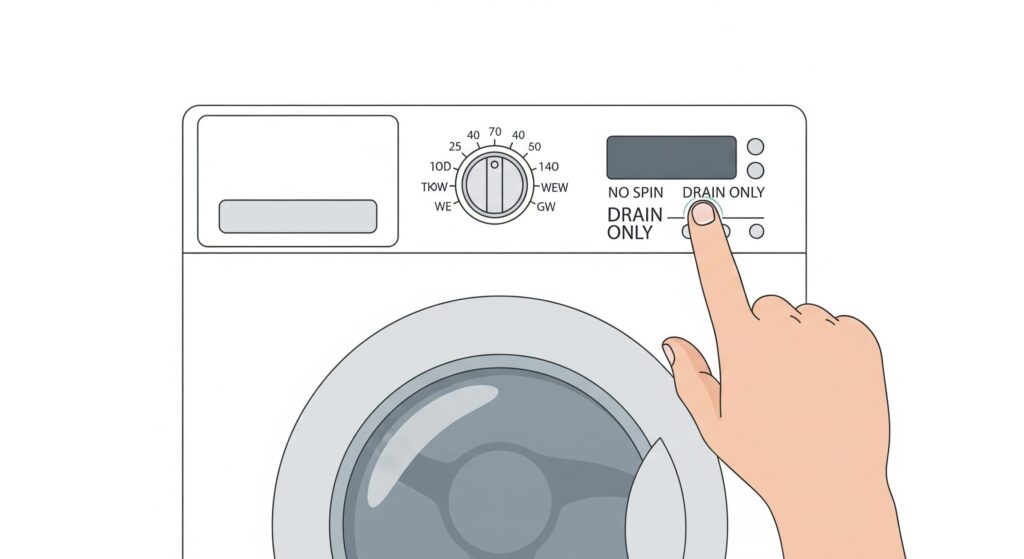

洗濯機で脱水なし!排水だけする方法

「ぬれ干しのために、びしょびしょの洗濯物を洗濯槽から取り出すのは大変」

「洗濯槽の水を抜いてから作業したい」

と感じる方もいるかもしれません。多くの洗濯機では、脱水運転をせずに、洗濯槽内の水を排水するだけの操作が可能です。

この操作方法は、洗濯機のメーカーや機種によって異なりますが、一般的には「個別運転」や「手動設定」の機能を使います。

一般的な排水の操作手順

- 電源を入れる: まず、洗濯機の電源を入れます。

- 「脱水」を選択する: コース選択ボタンや個別設定ボタンで「脱水」を選びます。

- 脱水時間を「0分」または「排水のみ」に設定する: 機種によっては、脱水時間を最短の「1分」などに設定した上でスタートし、排水が完了した時点で手動で停止させる必要があります。パナソニックなど一部のメーカーでは、「脱水」を選ぶと自動的に排水から始まるため、排水が終わったタイミングで一時停止または電源を切ることで対応できます。

- スタートボタンを押す: 設定が完了したらスタートボタンを押し、排水を開始させます。

この方法を使えば、重い水を含んだ洗濯物を持ち上げることなく、まず洗濯槽を空にできます。

ただし、前述の通り、操作方法は機種によって大きく異なるため、必ずご家庭の洗濯機の取扱説明書を確認してください。誤った操作は故障の原因にもなりかねません。

関連記事 洗濯機の給水ホースを掃除!ハイターでカビや汚れを徹底除去

洗濯機の脱水なし設定はどうやるの?

「ぬれ干し」の洗濯表示がない衣類でも、シワを防ぐために脱水を避けたい場合があります。

しかし、洗濯機のコースには「脱水なし」という選択肢が直接ないことも多いです。そのような場合は、脱水時間を手動で極端に短く設定することで、ぬれ干しに近い効果を得られます。

脱水時間を最短に設定する

ほとんどの洗濯機では、標準コースや手洗いコースを選んだ後でも、各工程(洗い、すすぎ、脱水)の時間を個別に調整できます。

この機能を利用して、脱水時間だけを最短の「1分」や、機種によっては「30秒」などに設定します。

この短い脱水時間であれば、衣類が壁に強く張り付いて固いシワができるのを防ぎつつ、滴り落ちるほどの水分はある程度取り除くことができます。

これにより、完全なぬれ干しよりも乾燥時間が短縮され、床が水浸しになる心配も軽減されるのです。

この設定が有効な衣類

この方法は、特にシワが気になるワイシャツやブラウス、綿や麻のワンピースなどに適しています。ポリエステルのような乾きやすい化学繊維の衣類であれば、30秒程度の脱水でも十分に効果があります。

そのような衣類の場合は、やはり完全に脱水を避けるか、後述するタオルドライなどの方法を用いるのがより安全と言えます。

関連記事 洗濯機の脱水できないイライラを解消!原因とすぐできる対処法

洗濯で脱水しないで干す|実践するときの注意点

- 覚えておきたい5つの注意点

- 生乾きのニオイを防ぐための工夫

- 洗濯機で脱水できないときの代用テク

- 脱水せずに乾燥機を使うのはNG?

- まとめ|洗濯で脱水しないで干す方法

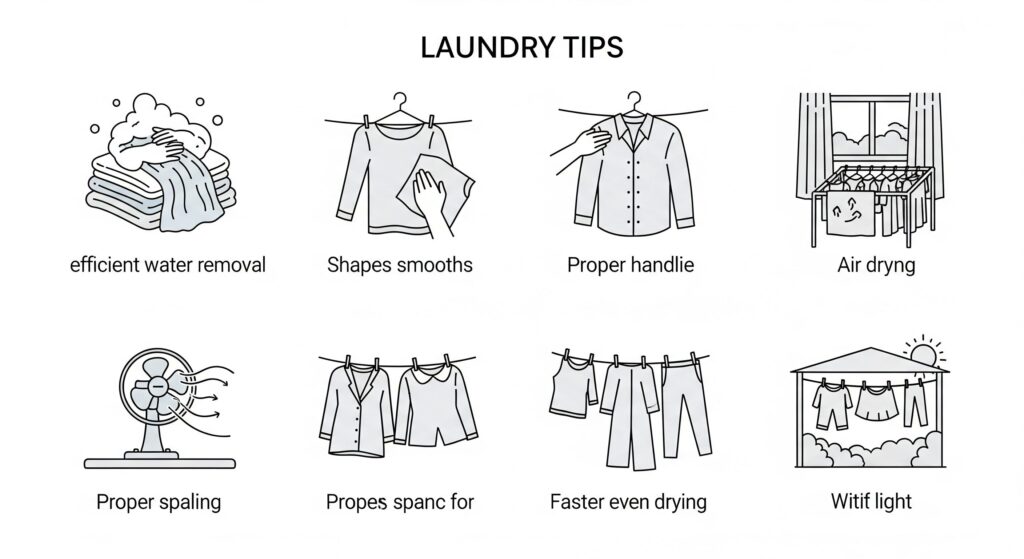

覚えておきたい5つの注意点

ぬれ干しを成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

これらの注意点を守ることで、デメリットを最小限に抑え、衣類を美しく長持ちさせることができます。

- 軽くタオルドライをする: どうしても水が滴りすぎて困る場合は、清潔な乾いたバスタオルの上に衣類を広げ、もう一枚のタオルで上からやさしく押さえるようにして水分を吸い取ります。このとき、絶対にゴシゴシこすったり、雑巾のように絞ったりしてはいけません。

- 干す前に形をしっかり整える: 前述の通り、ぬれ干しは水分の重みでシワを伸ばしますが、干す前に大きなシワがあると、そのまま残ってしまいます。干す直前に衣類をバサバサと大きく振って全体のシワを伸ばし、襟、袖、裾などを手で引っ張って形をきれいに整えることが、美しい仕上がりの鍵となります。

- 部屋干しの場合は床対策を徹底する: ぬれ干しを室内で行う際は、洗濯物の下に厚手のタオルや吸水シートを敷くなど、床が濡れるのを防ぐ対策が不可欠です。また、湿気が壁やカーテンに移るとカビの原因になるため、壁際やカーテンレールに干すのは避け、十分な空間を確保しましょう。

- 他の洗濯物とは離して干す: 水分を多量に含んだぬれ干しの衣類は、隣の洗濯物を湿らせてしまい、全体の乾きを遅らせる原因になります。最低でも10cm以上、できればこぶし一つ分以上の間隔を空けて、風が通り抜けるスペースを作りましょう。

- 陰干しの指定は必ず守る: 洗濯表示に「陰干し」のマークがある衣類は、直射日光に当てると色褪せや生地の傷みを引き起こす可能性があります。浴室で干す場合は、浴室乾燥機の使用後、電気を消すのを忘れないようにしましょう。

関連記事 洗濯ビーズのデメリットって何?体に悪い噂や使い方を解説

生乾きのニオイを防ぐための工夫

ぬれ干しで最も懸念されるのが、生乾きの不快なニオイです。

このニオイの主な原因は「モラクセラ菌」という雑菌の繁殖によるものです。洗濯物が濡れている時間が長ければ長いほど、この菌は増殖しやすくなります。

したがって、生乾き臭を防ぐには「いかに早く乾かすか」が最大のポイントです。

空気の流れを作ることが最優先

菌の繁殖を抑えるためには、とにかく空気の流れを良くして、水分を素早く蒸発させることが大切です。

さらに、扇風機やサーキュレーターを使って、洗濯物に直接風を当てるのが非常に効果的です。風を当てる際は、乾きにくい衣類の下半分や、生地が重なっている脇の下などを狙うと効率が上がります。

除湿機やエアコンのドライ(除湿)機能を併用するのも良い方法です。

関連記事 コロナの除湿機(cd-h18a)レビュー|おすすめできる人は?

洗濯の段階から菌を増やさない

生乾き臭対策は、干すときだけでなく、洗う段階から始まっています。

また、洗濯が終わった衣類を洗濯機の中に長時間放置しないことも大切です。

湿った環境は菌の温床となるため、洗い終わったらすぐに取り出して干す習慣をつけましょう。これらの工夫を組み合わせることで、ぬれ干しでも爽やかな仕上がりを目指せます。

関連記事 『知らないと損』洗濯物みんなどこに干してる?正解とNGな場所

洗濯機で脱水できないときの代用テク

洗濯機が故障して脱水機能が使えなくなってしまった場合や、旅行先で手洗いをした場合など、脱水機に頼れない状況も考えられます。

このような時に役立つ、衣類を傷めずに水分を取り除く代替テクニックがいくつかあります。

バスタオルを使ったプレス脱水

最も手軽で効果的なのが、乾いたバスタオルを使う方法です。

- まず、大きめのバスタオルを床やテーブルの上に広げます。

- その上に、手で軽く水気を切った洗濯物をシワにならないように広げます。

- 洗濯物をバスタオルで挟むか、端から海苔巻きのようにクルクルと巻いていきます。

- 上から手でやさしく押したり、体重をかけたりして、洗濯物の水分をバスタオルに吸わせます。

この方法なら、生地を傷めることなく、滴り落ちる水分をかなり取り除くことができます。バスタオルが湿ってきたら、乾いたものに交換するとより効果的です。

野菜水切り器(サラダスピナー)の活用

Tシャツや下着、靴下などの小物限定ですが、野菜の水切りに使うサラダスピナーを簡易的な脱水機として代用する方法もあります。

洗濯物を中に入れ、ハンドルを回して遠心力で水分を飛ばします。手で絞るよりも均等に力がかかり、生地の伸びを防ぎながら効率よく脱水できます。

関連記事 旅行先で使える洗濯グッズと脱水術!洗濯バサミを活用し清潔に過ごそう

脱水せずに乾燥機を使うのはNG?

「脱水せずに干すのが面倒なら、そのまま乾燥機に入れてしまえば良いのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、これは絶対に避けるべき行為です。

脱水していない、びしょびしょの洗濯物をそのまま家庭用乾燥機やコインランドリーの乾燥機に入れると、いくつかの深刻な問題を引き起こす可能性があります。

故障や事故の原因になる

第一に、水分を大量に含んだ洗濯物は非常に重くなります。

最悪の場合、機械が破損する恐れもあります。

第二に、乾燥効率が極端に悪化します。

本来、ある程度水分が抜けた状態で温風を当てることを前提に設計されているため、びしょびしょの状態から乾かすには膨大な時間と電気代がかかります。

さらに、コインランドリーの乾燥機では、利用規約で「脱水していない洗濯物の投入」が明確に禁止されていることがほとんどです。

これは、前述の故障リスクに加え、次に使う人への迷惑や、場合によっては水漏れによる漏電などの安全上のリスクも考慮されているためです。

したがって、脱水せずに乾燥機を使うのは、絶対にやめましょう。

関連記事 洗濯できない服はどうする?自宅でできるお手入れと正しい対処法

まとめ|洗濯で脱水しないで干す方法

この記事では、洗濯で脱水しないで干す「ぬれ干し」について、そのメリット・デメリットから具体的な実践方法、注意点までを網羅的に解説しました。最後に、重要なポイントをまとめます。

- ぬれ干しは脱水しないため衣類のシワを防ぐのに効果的

- 水の重みでシワが自然に伸びアイロンがけの手間が減る

- デメリットは乾燥時間が長いことと生乾き臭のリスク

- 水が滴るため干す場所の床対策が必須

- 水分の重みでデリケートな衣類は型崩れする可能性がある

- ぬれ干しに適した衣類は麻や綿のシャツなど

- 実践前に必ず衣類の洗濯表示で「ぬれ干し」マークを確認する

- 手順は「脱水せず取り出し」「形を整え」「風通し良く干す」

- 洗濯機の排水だけしたい場合は個別運転で「脱水」を選択し途中で止める

- 脱水時間を1分などの最短に設定するのも有効な方法

- 生乾き臭の対策は扇風機や除湿器の活用が鍵

- 他の洗濯物とは十分な間隔を空けて干すこと

- 洗濯機が使えないときはバスタオルでのプレス脱水が便利

- 脱水せずに乾燥機に入れるのは故障の原因になるため厳禁

- 天候や衣類の素材を見極めて実践することが成功の秘訣