雨の日や湿気が多い季節、「洗濯物がなかなか乾かない…」と悩んでいませんか。

洗濯と湿度の関係は、快適な毎日を送るうえで切っても切れないテーマです。

なぜ湿度が高いと洗濯物が乾かないのか、洗濯物にとって温度と湿度はどっちがより重要なのでしょうか。

外干しと部屋干しはどっちがいいのかという選択や、効率を考えての外干しを夜にする際の注意点、特に乾きにくい冬の洗濯物の湿度管理など、悩みは尽きないものです。

また、部屋干しをすると、洗濯物の水分で部屋の湿度が上がることもあります。

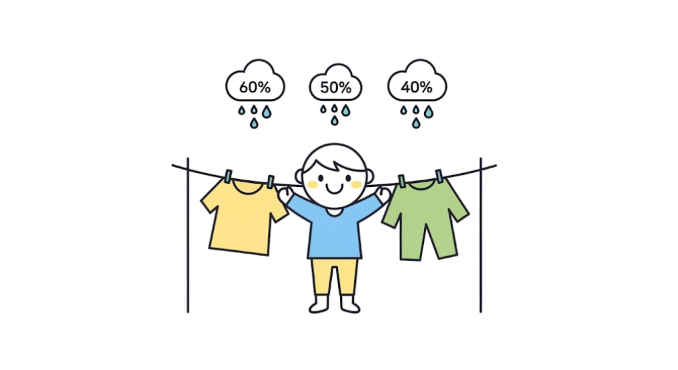

この記事では、理想的な湿度の目安である60・50・40パーセントの状態を作る方法から、乾きが極端に悪くなる湿度100・90・80・70パーセントの日の対策まで、洗濯と湿度に関するあらゆる疑問を徹底的に解説します。

この記事を読めば、もう生乾きの悩みで後悔することはありません。

- 洗濯物が乾くための温度と湿度の最適なバランスがわかる

- 湿度が高い日でも洗濯物を効率的に乾かす具体的な方法を学べる

- 季節や天候に応じた外干しと部屋干しのコツを理解できる

- 生乾きの臭いを防ぎ快適に洗濯するための湿度管理術が身につく

最適な洗濯と湿度の関係|乾く条件の基本

- 湿度が高いと洗濯物が乾かないのはなぜ?

- 洗濯物は温度と湿度どっちが重要?

- 洗濯物が乾く湿度の目安は?

- 湿度60・50・40パーセントが理想

- 湿度100・90・80・70パーセントの注意点

- 部屋干しで洗濯物の湿度が上がる原因

湿度が高いと洗濯物が乾かないのはなぜ?

湿度が高い日に洗濯物が乾きにくい理由は、空気中に水分が移動できる「スペース」が少ないためです。

洗濯物が乾くというのは、衣類に含まれる水分が蒸発し、水蒸気として空気中に放出される現象を指します。しかし、湿度が高い空気は、すでに多くの水蒸気を含んでいる状態にあります。

これは、満員電車をイメージすると分かりやすいかもしれません。

空いている電車であれば多くの人が乗り込めますが、満員の電車にはほとんど乗れないのと同じです。

この空気中の水分の受け入れ容量は「飽和水蒸気量」という言葉で説明されます。

空気が含むことのできる水蒸気の量には上限があり、湿度100%はその上限に達した「飽和状態」を意味します。この状態では、水分が蒸発する場所がないため、洗濯物は全く乾かなくなってしまうのです。

したがって、洗濯物を効率よく乾かすためには、洗濯物の周りにある空気の湿度を下げて、水分が移動できるスペースをいかに作り出すかが鍵となります。

関連記事 洗濯のすすぎ一回で服が臭い?原因と正しい洗濯方法を解説

洗濯物は温度と湿度どっちが重要?

洗濯物を乾かす条件として「温度」と「湿度」はどちらも大切ですが、乾燥のスピードに与える影響の大きさで言えば、温度の方がより重要だと考えられます。

例えば、空気を「水分を入れる器」だと考えてみましょう。

気温が低い状態は小さな器、気温が高い状態は大きな器に相当します。

同じ湿度50%(器の半分まで水が入っている状態)でも、器自体の大きさが違えば、あとから追加で入れられる水の量は大きく異なります。

気温が高い(器が大きい)ほど、より多くの水分を空気中に蒸発させることが可能です。

具体的な例を挙げると、冬場は空気が乾燥していても、気温が低いために洗濯物が乾くのに時間がかかります。

一方で、夏場は湿度が高くても、気温が非常に高いため洗濯物はあっという間に乾いてしまいます。

これは、気温の高さが空気の水分許容量を押し上げ、結果として洗濯物の水分がスムーズに蒸発できるからです。

理想的なのは「温度が高く、かつ湿度が低い」環境です。両方の要素をバランス良く整えることが、最も効率的な乾燥につながります。

関連記事 『初心者必見』洗濯のやり方を徹底解説!基本から干し方まで

洗濯物が乾く湿度の目安は?

洗濯物を気持ちよく乾かすためには、湿度の具体的な目安を知っておくことが役立ちます。

一般的に、洗濯物が乾きやすいとされる湿度は60%以下です。この数値を基準に、日々の洗濯計画を立てると失敗が少なくなります。

理想的な湿度

湿度が50%を下回ってくると、洗濯物はかなりスムーズに乾きます。

天気予報で湿度を確認し、60%を下回る日であれば、外干しはもちろん、部屋干しでも特別な対策なしで乾かしやすいと考えられます。

注意が必要な湿度

一方で、湿度が70%を超えると、空気中の水分量が多いため、乾燥のスピードは目に見えて遅くなります。

このあたりから、生乾き臭の原因となる雑菌が繁殖しやすくなるため注意が必要です。

もし、湿度が70%以上の日に洗濯をする場合は、除湿機やサーキュレーターといった家電の力を借りるなど、積極的な対策が求められます。

かん

天気予報の活用

最近の天気予報サイトやアプリでは、「洗濯指数」として、その日の洗濯物の乾きやすさを分かりやすく表示しているものが多いです。

これは気温、湿度、風速などを総合的に判断して算出されています。

これらの情報を参考に、「今日は外干し日和」「今日は部屋干し推奨」といった判断を下すのが賢い方法です。

毎日の天気予補と合わせて洗濯指数もチェックする習慣をつけると、洗濯のストレスを大きく減らすことができます。

湿度60・50・40パーセントが理想

洗濯物を乾かす上で、湿度が低いほど有利なのは間違いありません。

まず、湿度60%は、洗濯物が乾くかどうかの分岐点とも言える数値です。

外干しであれば、風があれば問題なく乾くことが多いでしょう。しかし、部屋干しの場合、空気の流れが悪いと少し時間がかかるかもしれません。

生乾きを避けるためには、少し窓を開けて換気したり、扇風機で風を送ったりする工夫が有効になってきます。

次に、湿度50%は、部屋干しでも快適に乾かすことができる理想的な環境です。

このくらいの湿度であれば、雑菌が繁殖する前に水分が蒸発しやすいため、生乾きの嫌な臭いが発生するリスクを大幅に抑えることができます。

エアコンのドライ機能などを利用して、室内の湿度を50%前後に保つことを目指すと良いでしょう。

そして、湿度40%台まで下がると、洗濯物は非常に早く乾きます。

厚手の衣類やデニムのような乾きにくい素材でも、驚くほど短時間で乾燥が完了することも。

冬場の乾燥した日や、除湿機をパワフルに稼働させた際にこの環境を作り出せます。

ただし、あまりに乾燥しすぎると静電気が起きやすくなったり、喉や肌に影響が出たりすることもあるため、過度な乾燥には注意が必要です。

関連記事 洗濯物の脇が乾かない原因は?干し方のコツで生乾き臭を防ぐ

湿度100・90・80・70パーセントの注意点

湿度が70%を超える高い数値を示す日は、洗濯において特に注意が必要です。

これらの環境では、洗濯物が乾きにくいだけでなく、様々なトラブルを引き起こす可能性があります。

湿度が70%を超えると、洗濯物の乾燥時間は著しく長くなります。空気中に水分が多いため、衣類からの蒸発がなかなか進みません。

湿度が80%から90%に達すると、状況はさらに深刻化します。

このレベルの湿度では、外干しでもほとんど乾かないことがあります。特に梅雨の時期や雨の日は、屋外も屋内も高湿度に包まれるため、乾燥させること自体が非常に難しくなります。

部屋干しをする場合は、除湿機やエアコンの除湿機能、サーキュレーターなどを総動員して、強制的に湿度を下げて風を送り続ける対策が不可欠です。

そして、湿度100%は、空気が水蒸気で完全に飽和した状態です。霧や小雨が降っている時などがこれにあたります。

この状態では、水分が蒸発する余地が全くないため、洗濯物は一切乾きません。

このような日に洗濯物を干すことは、雑菌を積極的に繁殖させるようなものですから、避けるのが賢明です。

以下の表は、湿度と乾きやすさの目安をまとめたものです。

| 湿度 | 乾きやすさの目安 | 状況と対策 |

| 40%以下 | 非常に乾きやすい | 洗濯には最適な環境。カラッとした仕上がりが期待できる。 |

| 50% | 乾きやすい | 部屋干しでも快適に乾く理想的な湿度。特別な対策は不要。 |

| 60% | やや乾きやすい | 外干しなら問題ないレベル。部屋干しは少し工夫すると良い。 |

| 70% | 乾きにくい | 生乾き臭に注意が必要。除湿や送風などの対策を推奨。 |

| 80%以上 | 非常に乾きにくい | 雑菌繁殖のリスク大。家電を活用した積極的な湿度対策が必須。 |

関連記事 洗濯物を半日干し忘れてしまった!臭いの原因と正しい対策について

部屋干しで洗濯物の湿度が上がる原因

部屋干しをすると室内の湿度が上昇するのは、洗濯物に含まれる水分が蒸発し、部屋の空気中に放出されるためです。これは、濡れたタオルを部屋に置いておくと、周りの空気がジメジメするのと同じ原理です。

例えば、5kgの洗濯物を脱水した場合、衣類には約2リットルもの水分が残っているとされています。

この2リットルの水分が、乾燥する過程で全て水蒸気となって室内に放出されるわけです。特に窓を閉め切った狭い部屋で干した場合、逃げ場のない水分が空気中に充満し、湿度は急激に上昇します。

この湿度の急上昇は、いくつかの問題を引き起こします。

まず、前述の通り、部屋の湿度が高まると洗濯物自体の乾きが遅くなります。水分が空気中に逃げにくくなるため、乾燥の悪循環に陥ってしまうのです。

洗濯物を干している部屋の壁や窓、家具などに結露が発生し、それを放置するとカビの温床になりかねません。

これは衣類の衛生問題だけでなく、住環境の悪化やアレルギーなどの健康被害につながるリスクもはらんでいます。

これを防ぐためには、部屋干しをする際には必ず換気を行うことが大切です。

窓を2ヶ所以上開けて空気の通り道を作るか、換気扇を回し続けることで、湿った空気を外に排出し、乾燥した新しい空気を取り込む必要があります。

関連記事 洗濯で脱水しないで干す「ぬれ干し」のメリットとやり方

季節や場所で変わる洗濯と湿度の対策

- 外干しと部屋干しはどっちがいい?

- 湿度が高い日の洗濯物と外干しのコツ

- 外干しを夜にする場合の注意点

- 洗濯物の湿度対策|特に冬の場合

- まとめ|最適な洗濯と湿度を理解して快適に

外干しと部屋干しはどっちがいい?

「外干し」と「部屋干し」のどちらが良いかは、一概には決められません。

それぞれのメリットとデメリットを理解し、その日の天気やライフスタイル、季節などに応じて最適な方法を選択することが賢明です。

外干しのメリット・デメリット

外干しの最大のメリットは、太陽光と自然の風によって洗濯物を早く、そしてカラッと乾かせる点です。

日光に含まれる紫外線には殺菌効果も期待でき、衛生面でも優れています。また、電気代がかからないため経済的です。

一方で、デメリットも存在します。

天候に大きく左右されるため、急な雨で洗濯物が濡れてしまうリスクがあります。また、花粉や黄砂、PM2.5といった大気中の汚染物質が衣類に付着することも。

さらに、衣類が紫外線に長時間さらされると、色あせや生地の傷みの原因になる場合もあります。

防犯上、特に女性の一人暮らしでは、外に洗濯物を干すことに抵抗を感じる方もいるでしょう。

部屋干しのメリット・デメリット

部屋干しのメリットは、天候や時間帯に左右されずにいつでも洗濯ができることです。花粉や汚染物質の付着を心配する必要がなく、紫外線による衣類のダメージも防げます。

しかし、部屋干しには特有の課題があります。

最大のデメリットは、生乾きの嫌な臭いが発生しやすいことです。

これは、空気の流れが悪く乾燥に時間がかかるため、雑菌が繁殖してしまうのが原因です。

また、室内の湿度が上昇し、結露やカビの原因になる可能性もあります。洗濯物が部屋のスペースを占領し、景観を損ねるという点も挙げられます。

結局のところ、晴れていて空気がきれいな日は外干し、雨の日や花粉が多い日、夜間に洗濯をする場合は部屋干し、といったように使い分けるのが最も現実的な解決策と言えます。

関連記事 洗濯物の臭いは二度洗いで落ちないことも!原因と正しい取り方

湿度が高い日の洗濯物と外干しのコツ

湿度が高い日でも、工夫次第で外干しの乾燥効率を上げることが可能です。諦めてすぐに部屋干しに切り替える前に、いくつか試せるコツがあります。

最も大切なのは、風通しを最大限に確保することです。

洗濯物同士の間隔は、普段よりも広く、こぶし一つ分以上は必ず空けるようにしましょう。空気が衣類の間をスムーズに通り抜けられるようにすることが、水分を効率的に飛ばす鍵となります。

干し方にも一工夫加えましょう。

例えば、長さの違う洗濯物を交互に干すのではなく、両端に長いもの、中央に短いものを配置する「アーチ干し」を試してみてください。

アーチの中央部分に空間が生まれ、上昇気流が発生しやすくなるため、全体の空気の流れが促進されます。

また、乾いたタオルを洗濯物と一緒に干すのも有効なテクニックです。乾いたタオルが、周りの湿った衣類の水分を吸い取ってくれるため、全体の乾燥を助ける効果が期待できます。

さらに、干す時間帯も重要です。

湿度が高い日でも、比較的に気温が上がりきる午前10時から午後2時の時間帯を狙って干すと、少しでも乾燥の助けになります。

そして、気温が下がり始め、湿気が戻ってくる午後3時頃までには取り込むように心がけましょう。

関連記事 洗濯物を一晩干し忘れるとどうなる?カビの原因と予防策を紹介

外干しを夜にする場合の注意点

ライフスタイルの都合上、夜間に洗濯をして外に干したいという方もいるでしょう。夜の外干しは日中のように日光は期待できませんが、いくつかの点に注意すれば可能です。

これを避けるためには、屋根のあるベランダや軒下など、直接夜露が当たりにくい場所に干すことが推奨されます。

防犯上のリスクも考慮しなければなりません。

夜間に洗濯物が干してあると、生活パターンを外部に知らせることになり、特に一人暮らしの場合は空き巣や下着泥棒などのターゲットにされる危険性が高まります。

可能な限り外から見えにくい場所に干す、あるいは夜間の外干し自体を避けるといった判断も必要です。

また、夜間は虫が光に集まる習性があります。照明がついたベランダなどに干していると、洗濯物に虫が付着したり、卵を産み付けられたりする可能性もゼロではありません。

もし夜に干すのであれば、風の強い日を選ぶと、多少は乾燥の助けになります。

しかし、これらのデメリットを総合的に考えると、夜間に洗濯した場合は、外干しに固執せず、後述するような部屋干しの工夫を取り入れた方が、安全かつ確実に乾かせる場合が多いと言えるでしょう。

関連記事 夏の夜に洗濯物を干すのはどうなの?ゴキブリのリスクと対策

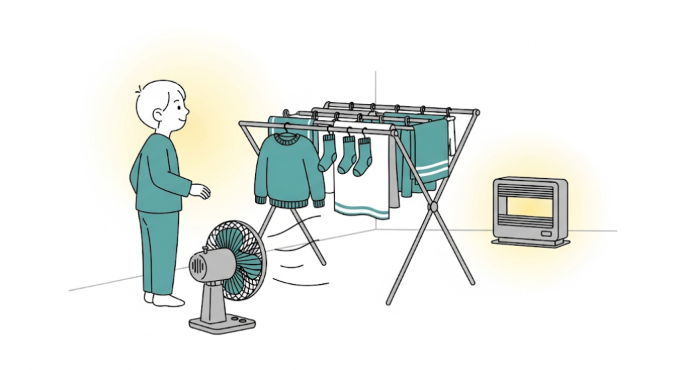

洗濯物の湿度対策|特に冬の場合

冬場の洗濯は、夏場とは異なる湿度対策が求められます。冬

は空気が乾燥しているため湿度は低いと思いがちですが、気温自体が低いために洗濯物は乾きにくいという特徴があります。

この原因は、気温が低いと空気の飽和水蒸気量が小さくなることにあります。

つまり、空気が水分を含むことができる絶対量が少ないため、湿度が低くてもすぐに飽和状態に近づいてしまい、洗濯物からの水分が蒸発しにくくなるのです。

冬の外干しは、日照時間が短く、太陽の力も弱いため、晴れた日でも完全に乾ききらないことが少なくありません。

日中の気温が最も高くなる午前10時から午後2時頃の短い時間だけ外に干し、その後は室内へ取り込んで仕上げに部屋干しをする、という組み合わせが効果的です。

冬の部屋干しでは、暖房器具を有効活用するのが一番の近道です。

エアコンやストーブなどで室温を上げることで、空気の飽和水蒸気量を増やし、洗濯物が乾きやすい環境を作り出せます。

このとき、サーキュレーターや扇風機で洗濯物に直接風を当て、湿った空気を循環させると乾燥効率は格段に上がります。

また、冬の室内は乾燥しがちなので、部屋干しをすることが「天然の加湿器」としての役割を果たしてくれるというメリットもあります。

ただし、干しすぎると結露の原因にもなるため、換気を忘れずに行い、適度な湿度(50%〜60%)を保つよう心がけましょう。

関連記事 部屋干し扇風機とサーキュレーターどっちがいい?違いと選び方

最適な洗濯と湿度を理解して快適に

この記事では、洗濯と湿度の関係について多角的に解説しました。最後に、快適な洗濯ライフを送るための重要なポイントをまとめます。

- 洗濯物が乾く原理は衣類の水分が空気中に蒸発すること

- 湿度が高いと空気中の水分が多く蒸発の妨げになる

- 乾燥の速さは湿度よりも温度の影響を大きく受ける

- 気温が高いほど空気が含むことのできる水分量が増える

- 洗濯物が乾く湿度の目安は60%以下が理想

- 湿度50%以下なら部屋干しでも快適に乾く

- 湿度70%以上では生乾き臭のリスクが高まる

- 部屋干しは洗濯物の水分で室内の湿度を上昇させる

- 室内の湿度上昇はカビやダニの原因にもなりうる

- 外干しは天日干しで早く乾くが天候や大気汚染に左右される

- 部屋干しは天候に左右されないが臭い対策が必須

- 湿度が高い日の外干しは風通しを良くするアーチ干しが有効

- 夜の外干しは夜露や防犯上のリスクに注意が必要

- 冬は気温が低いため湿度も低くても乾きにくい

- 冬の部屋干しは暖房とサーキュレーターの併用が最も効果的