「お風呂の残り湯で洗濯すれば節約になる」と聞き、試している方も多いかもしれません。しかし、残り湯での洗濯をやめたら水道代は本当に上がるのでしょうか。

多くの方が節約を考えて残り湯洗濯を始めますが、一方で「残り湯での洗濯はよくない」「衛生面を考えると洗濯に風呂水はやめたほうがいい」といった声も耳にします。

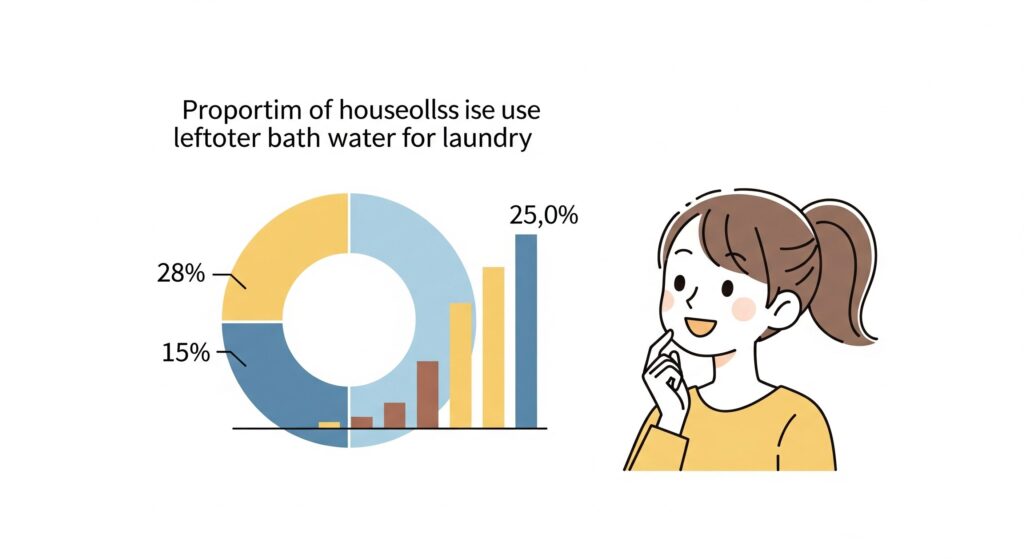

実際、現在のところ残り湯を洗濯に使っている割合はどのくらいなのでしょうか。

残り湯を使った洗濯にはメリットやデメリットがあり、特に翌日の残り湯を使うことへの衛生面の不安や、一人暮らしの場合のコスト、節約にならないばかりか余計に電気代がかかるという話もあります。

この記事では、残り湯で上手に洗濯する方法から、残り湯を使わずに節約する方法、例えばドラム式洗濯機の導入まで、多角的に解説します。

あなたの疑問を解消し、ご家庭に合った最適な洗濯方法を見つけるお手伝いができれば幸いです。

- 残り湯洗濯のメリット・デメリットと衛生面の真実

- 残り湯洗濯をやめた場合の水道代・電気代の変化

- 残り湯を衛生的に使うための具体的な方法と注意点

- 残り湯以外の方法で洗濯費用を節約する実践的なアイデア

残り湯で洗濯をやめたら水道代はどう変わる?

- 残り湯を洗濯に使っている割合は?

- 残り湯洗濯のメリット・デメリット

- 残り湯洗濯はよくないと言われる3つの理由

- 洗濯に風呂水はやめたほうがいいのか?

- 節約にならない?電気代はどうなの

- 残り湯洗濯は一人暮らしでお得?

残り湯を洗濯に使っている割合は?

現在、お風呂の残り湯を洗濯に使用しているご家庭は、調査によって幅がありますが、おおよそ3割程度とされています。

しかし、この割合は年々減少傾向にあるようです。

以前は節水の代表的な方法として広く実践されていましたが、近年は衛生面への関心の高まりや、節水機能に優れた洗濯機の普及により、あえて残り湯を使わない選択をする家庭が増えています。

ただ、今でも多くの洗濯機に風呂水ポンプが標準装備されていることからも、残り湯洗濯がかつて非常に一般的であったことがうかがえます。

節約と衛生、そして手間を天秤にかけ、各家庭がそれぞれのライフスタイルに合った方法を模索しているのが現状と言えるでしょう。

関連記事 『なぜ?』洗濯好きの心理を徹底解説!性格や特徴からわかる意外な事実

残り湯洗濯のメリット・デメリット

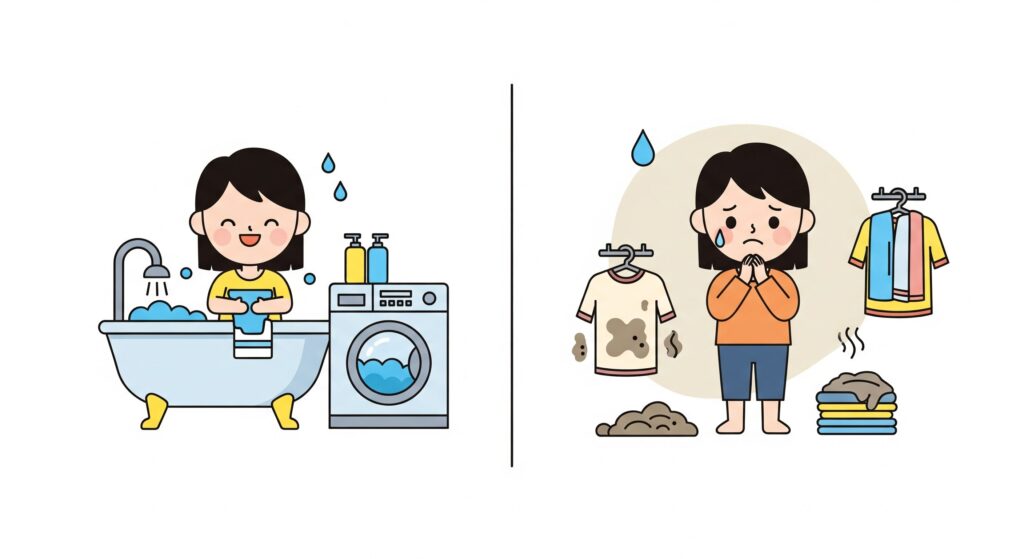

お風呂の残り湯を洗濯に利用することには、良い点と注意すべき点の両方が存在します。これらを正しく理解することが、ご家庭に合った洗濯方法を選ぶ第一歩です。

メリット:節約と洗浄力アップ

残り湯洗濯の最大のメリットは、水道代の節約です。

洗濯1回あたりの水量を数十リットル節約できるため、毎日の積み重ねが年間の水道料金に反映されます。

また、残り湯は水道水よりも温度が高いため、洗剤が溶けやすく、洗浄効果が高まる点も魅力です。

冬場など水温が低い季節には、この効果をより実感できるはずです。

さらに、限りある水資源を再利用することは、環境負荷の低減にもつながり、エコな暮らしを実践する方法の一つと考えられます。

デメリット:衛生面と衣類への影響

一方、デメリットとして最も懸念されるのが衛生面です。

残り湯には入浴した人の皮脂や雑菌が含まれており、時間の経過とともに菌が繁殖します。これが洗濯物の臭いの原因になる可能性があります。

また、残り湯の温度や、使用した入浴剤の種類によっては、衣類の色落ちや生地を傷める原因にもなり得ます。

その他にも、残り湯を汲み上げるための風呂水ポンプの電気代や、衛生面をカバーするための洗剤や漂白剤の追加コスト、そしてポンプを設置・片付けする手間も考慮に入れる必要があります。

| 項目 | メリット | デメリット |

| コスト | 水道代を節約できる | ポンプの電気代や追加の洗剤代がかかる |

| 洗浄力 | 温水効果で汚れ落ちが良くなる | 衣類の色落ちや傷みの可能性がある |

| 衛生面 | – | 雑菌の繁殖による臭いのリスクがある |

| 環境 | 水資源の再利用でエコになる | – |

| 手間 | – | ポンプの設置や片付けが必要になる |

関連記事 洗濯すすぎ3回で水道代を節約する家庭で使える工夫とコツ

残り湯洗濯はよくないと言われる3つの理由

残り湯洗濯が「よくない」「やめたほうがいい」と言われる背景には、主に3つの理由が考えられます。

第一に、衛生面への懸念です。

前述の通り、入浴後の残り湯には皮脂や角質、雑菌が含まれています。

第二に、節約効果が限定的である点です。

残り湯を使えるのは基本的に「洗い」の工程のみで、衣類に付着した洗剤や汚れをしっかり落とすための「すすぎ」には、清潔な水道水の使用が推奨されます。

そのため、洗濯で使う全ての水を残り湯でまかなえるわけではなく、期待したほどの水道代節約につながらないケースがあります。

第三に、水道代以外の追加コストが発生することです。

衛生的に洗濯するためには、通常より多めの洗剤や、除菌・抗菌効果のある酸素系漂白剤などを追加する必要が出てきます。

この追加コストが、節約できた水道代を上回ってしまうこともあり、結果としてトータルでの節約効果がほとんど得られないという事態も起こり得るのです。

関連記事 洗濯ビーズのデメリットって何?体に悪い噂や使い方を解説

洗濯に風呂水はやめたほうがいいのか?

「洗濯に風呂水を使うのはやめたほうがいいのか」という問いに対する答えは、個々の価値観やライフスタイルによって異なります。

一概に「やめるべき」とも「続けるべき」とも言えないのが実情です。

まず、洗濯に求める優先順位を考えてみましょう。

もし、わずかな手間や追加コストをかけてでも、少しでも水道代を節約したい、環境に配慮したいという思いが強いのであれば、正しい方法で残り湯洗濯を続ける価値はあります。

一方で、洗濯物の衛生面を最優先にしたい、生乾き臭などのリスクを少しでも減らしたい、あるいはポンプの準備や片付けといった手間をかけずに洗濯を済ませたい、と考える方にとっては、残り湯洗濯をやめるという選択が合理的です。

また、デリケートな衣類や白いシャツなどを頻繁に洗濯する場合や、肌が敏感な方、赤ちゃんがいるご家庭では、衛生的な観点から水道水のみで洗濯する方が安心できるかもしれません。

このように、ご自身の生活の中で何を重視するかによって、最適な答えは変わってきます。

関連記事 柔軟剤の匂いがきつい?原因と今すぐできるスメハラ対策

節約にならない?電気代はどうなの

「残り湯洗濯は本当に節約になるのか」という疑問を解くためには、水道代だけでなく、電気代や追加の費用まで含めたトータルコストで考える必要があります。

確かに、残り湯を使えばその分の水道代はかかりません。

しかし、残り湯を洗濯機に汲み上げるためには「風呂水ポンプ」を稼働させる必要があり、これには電気代が発生します。

また、衛生面を保つために洗剤や酸素系漂白剤を通常より多く投入すれば、その分のコストも上乗せされるのです。

| 項目 | 通常洗濯(2人暮らし) | 残り湯洗濯(2人暮らし) |

| 月額水道代 | 約3,000円 | 約2,400円 |

| 月額電気代 | 約200円 | 約240円 |

| 追加コスト | 0円 | 約400円 |

| 合計金額 | 約3,200円 | 約3,040円 |

※上記はあくまで一例のシミュレーションです。

この表からわかるように、水道代は約600円節約できても、電気代と追加コストで約440円増加するため、実質的な節約額は月に160円程度となります。

この金額を大きいと捉えるか、手間や衛生リスクに見合わないと考えるかは、人それぞれでしょう。

したがって、残り湯洗濯が必ずしも大幅な節約につながるとは言いにくいのが現実です。

関連記事 【保存版】洗濯の分け方に迷ったら見て!基本パターンと注意点

残り湯洗濯は一人暮らしでお得?

一人暮らしの場合、残り湯洗濯のコストパフォーマンスはさらに慎重に考える必要があります。

例えば、2〜3日に1回しか洗濯しない場合、月間の洗濯回数が少ない分、残り湯利用による水道代の節約総額も小さくなります。

一方で、ポンプを動かす電気代や手間は毎回同じようにかかります。

シミュレーションでは、一人暮らしの残り湯洗濯による節約額は、月に80円程度という結果もあります。

このわずかな節約額のために、残り湯を数日間溜めておくことによる衛生面の悪化や、ポンプの準備・片付けの手間を許容できるかどうか、という点が判断の分かれ目になります。

むしろ、一人暮らしの場合は残り湯の活用にこだわるよりも、洗濯物をある程度溜めてから「まとめ洗い」をする方が、水道代と電気代の両面で効率的な節約につながる可能性が高いと考えられます。

関連記事 一人暮らしの洗濯頻度は週何回?理想と節約を両立するコツ

残り湯で洗濯はやめたほうがいい?水道代を節約する方法

- 残り湯で上手に洗濯する方法と注意点

- 残り湯の洗濯は翌日でも問題ない?

- 残り湯以外で節約する方法はある?

- ドラム式洗濯機で根本的な節水も

- 残り湯洗濯をやめた後の水道代と賢い選択

残り湯で上手に洗濯する方法と注意点

もし残り湯洗濯を続けるのであれば、いくつかのポイントを押さえて、デメリットを最小限に抑えながら上手に活用することが大切です。

まず最も重要なのは、残り湯をできるだけ清潔に保ち、早めに使用することです。

そして、入浴後は雑菌が繁殖する前に、できる限り早く洗濯に使いましょう。

洗濯に使う際は、残り湯を利用するのは「洗い」の工程のみに限定してください。

衣類に付着した汚れや洗剤を洗い流す「すすぎ」の工程では、必ず清潔な水道水を使いましょう。これにより、雑菌や汚れが衣類に再付着するのを防げます。

また、衛生面が気になる場合は、除菌や抗菌効果のある洗剤や、酸素系漂白剤を併用することをおすすめします。これにより、残り湯を使うことによる臭いのリスクを大幅に低減させることが可能です。

最後に入浴剤についてですが、製品によっては洗濯への使用が推奨されていないものもあります。

色移りや洗濯槽を傷める原因になることもあるため、使用する前には必ずパッケージの注意書きを確認する習慣をつけましょう。

関連記事 『初心者必見』洗濯のやり方を徹底解説!基本から干し方まで

残り湯の洗濯は翌日でも問題ない?

「入浴した翌朝に残り湯で洗濯しても大丈夫かな?」という点は、多くの方が気にされるポイントですが、衛生的な観点からはあまり推奨されません。

ある調査では、入浴直後と比べて一晩放置したお湯の中の細菌数は、数千倍にも増加するという結果が報告されています。

このようなお湯で洗濯をすると、たとえ除菌効果のある洗剤を使ったとしても、洗濯物に臭いが残るリスクは高まります。

どうしても翌朝に使用したい場合は、いくつかの対策を講じる必要があります。入

浴後に必ず浴槽の蓋を閉めて雑菌の侵入や温度の低下を防ぐことや、洗濯時には必ず酸素系漂白剤などを併用して除菌を徹底することが求められます。

しかし、これらの対策を講じても、入浴直後のお湯を使う場合に比べて衛生リスクが高いことは変わりありません。

清潔さを重視するのであれば、残り湯は入浴当日に使い切るのが原則と考えるのが無難です。

関連記事 洗濯物を一晩干し忘れるとどうなる?カビの原因と予防策を紹介

残り湯以外で節約する方法はある?

残り湯洗濯をやめたとしても、洗濯にかかる費用を節約する方法は他にも複数存在します。

一つ目は、洗濯の頻度を見直し「まとめ洗い」を心がけることです。

こまめに洗濯機を回すよりも、2〜3日分を一度に洗う方が、水道代と電気代の総量を抑えることができます。

二つ目は、「すすぎ1回」に対応した洗剤を活用することです。

すすぎの工程は洗濯で多くの水を使いますが、この回数を1回減らすだけで、使用水量を大幅に削減できます。洗濯時間の短縮にもつながるため、電気代の節約にも効果的です。

三つ目は、電気代が安くなる深夜帯に洗濯を行うことです。

特に乾燥機能まで使う場合は消費電力が大きくなるため、深夜電力を活用することで電気代を大きく抑えることが可能になります。

ただし、夜間の洗濯は騒音に配慮する必要がある点は忘れないようにしましょう。

関連記事 洗濯を水洗いのみで実践するコツ!注意点と代用品の賢い使い方

ドラム式洗濯機で根本的な節水も

洗濯における水道代を根本的に、そして最も効果的に節約する方法は、節水能力の高い「ドラム式洗濯機」を導入することです。

ドラム式洗濯機は、衣類を上から下に叩きつけて洗う「たたき洗い」という方式のため、少ない水で効率的に洗浄できるのが特徴です。

このため、残り湯を使わなくても、毎回の洗濯で大幅な節水が実現できます。風呂水ポンプをセットしたり、衛生面を気にしたりする手間からも解放されるため、日々の家事の負担軽減にもつながります。

もちろん、ドラム式洗濯機は縦型に比べて本体価格が高いというデメリットはあります。

しかし、毎日洗濯をするご家庭であれば、長期的に見れば水道代と電気代の節約分で初期投資を回収できる可能性は十分にあります。

水道代の節約を本気で考えるのであれば、最も確実で効果の大きい選択肢と言えるでしょう。

関連記事 ドラム式洗濯機のデメリットを徹底解説!後悔しない選び方

まとめ|残り湯洗濯をやめた後の水道代と賢い選択

この記事では、残り湯洗濯のメリット・デメリットや水道代の節約に関する様々な情報をご紹介しました。

最終的にどのような選択をするかは、各ご家庭の価値観によって決まります。ここで、賢い選択をするためのポイントをまとめます。

- 残り湯洗濯は水道代を節約できるがその額は限定的

- 温水による洗浄力向上や環境配慮はメリット

- 一方で衛生面の懸念や衣類を傷めるリスクはデメリット

- 残り湯洗濯をするなら「洗い」のみに使い入浴後すぐが原則

- 雑菌の繁殖を防ぐため除菌効果のある洗剤や漂白剤の併用が望ましい

- 翌日の残り湯は雑菌が数千倍に増えるため推奨されない

- ポンプの電気代や追加の洗剤代で節約効果が相殺されることもある

- 一人暮らしの場合は「まとめ洗い」の方が効率的な場合が多い

- 残り湯洗濯をやめても節約する方法は存在する

- 「まとめ洗い」を習慣づけることで洗濯回数自体を減らせる

- 「すすぎ1回」タイプの洗剤は手軽で効果的な節水策

- 深夜電力プランの活用は電気代の削減に有効

- 最も根本的な解決策は節水能力の高いドラム式洗濯機の導入

- ドラム式洗濯機は初期費用がかかるが長期的な節約効果は大きい

- 最終的には節約・衛生・手間のバランスを見て最適な方法を選ぶことが大切

- 宅配クリーニング「リネット」の口コミまとめ!メリット・デメリットを比較

- 宅配クリーニングの口コミランキング!おすすめ人気サービス6選

- 一人暮らしの洗濯頻度は週何回?理想と節約を両立するコツ

- 靴下の臭いはオキシクリーンで落ちる!正しい使い方と注意点

- 『意外な事実』洗濯で裏返しのデメリットとは?意味ないは本当か解説

- 洗濯のすすぎ一回で服が臭い?原因と正しい洗濯方法を解説

- 洗濯ネットに入れなくていいものは?判断基準と正しい使い方を解説

- 『初心者必見』洗濯のやり方を徹底解説!基本から干し方まで

- 洗濯ビーズのデメリットって何?体に悪い噂や使い方を解説

- 洗濯後の白い粉の原因と対策!黒い服のカスもスッキリ解消

- 洗濯かごをやめたら快適に!収納の悩みを解決するアイデア

- 洗濯ビーズを芳香剤代わりに!作り方や場所別の使い方を解説

- 洗濯糊でデニムを育てる方法|失敗しない使い方と注意点を解説